Voici donc le fameux Polyeucte dont nous avons déjà parlé dans l’article précédent consacré à Cinq-Mars. La composition ayant été antérieure mais la création postérieure, il y avait forcément à dire aussi sur cet opéra chrétien qui tenait tant à cœur à notre Charles Gounod. L’idée lui serait venue durant l’hiver 1868-1869 à Rome. Si son ami Charles Gay aurait vu Gounod en extase mystique dans une église se relevant soudain et criant “Ah! mon Dieu, oui, je sens que vous le voulez! J’obéirai. Votre nom sera glorifié sur la scène comme il doit l’être en tous lieux”, on peut imaginer qu’il a légèrement enjolivé la situation, le compositeur (toujours selon Charles Gay) en expliquant même qu’il a eu une vision de la partition. Si tel était le cas, cela voulait dire que tout était déjà fait et prêt dans son esprit. La suite de la composition montrera bien qu’il n’en était rien. Il ne faut pas oublier que Gay était un évêque français et a peut-être un petit peu trop brodé sur les paroles de son ami. La composition sera difficile, subissant de nombreux retards… et l’ouvrage sera finalement proposé au public en 1878 seulement, sur la scène du nouvel Opéra Garnier. Malheureusement pour le compositeur, le public ne sera pas réceptif à son ouvrage qui ne restera que 29 soirs à l’affiche. Continuer…

Voici donc le fameux Polyeucte dont nous avons déjà parlé dans l’article précédent consacré à Cinq-Mars. La composition ayant été antérieure mais la création postérieure, il y avait forcément à dire aussi sur cet opéra chrétien qui tenait tant à cœur à notre Charles Gounod. L’idée lui serait venue durant l’hiver 1868-1869 à Rome. Si son ami Charles Gay aurait vu Gounod en extase mystique dans une église se relevant soudain et criant “Ah! mon Dieu, oui, je sens que vous le voulez! J’obéirai. Votre nom sera glorifié sur la scène comme il doit l’être en tous lieux”, on peut imaginer qu’il a légèrement enjolivé la situation, le compositeur (toujours selon Charles Gay) en expliquant même qu’il a eu une vision de la partition. Si tel était le cas, cela voulait dire que tout était déjà fait et prêt dans son esprit. La suite de la composition montrera bien qu’il n’en était rien. Il ne faut pas oublier que Gay était un évêque français et a peut-être un petit peu trop brodé sur les paroles de son ami. La composition sera difficile, subissant de nombreux retards… et l’ouvrage sera finalement proposé au public en 1878 seulement, sur la scène du nouvel Opéra Garnier. Malheureusement pour le compositeur, le public ne sera pas réceptif à son ouvrage qui ne restera que 29 soirs à l’affiche. Continuer…

CD

Cinq-Mars, un grand succès de Gounod malheureusement tombé dans l’oubli

Comme souvent après une grande période créative, Charles Gounod doit se reposer après la création de Roméo et Juliette en 1867. Pour se faire, il quitte Paris et part s’installer à Rome où sa ferveur religieuse le fait travailler sur un projet d’opéra chrétien : Polyeucte. Cette composition va l’occuper dans les années qui suivent mais en 1870 la guerre le fait quitter la France pour aller se réfugier en Angleterre où il terminera Polyeucte. Quatre ans après le début de son exil, il retourne en France. Certes il n’avait pas chômé entre temps avec de nombreuses compositions comme les musiques de scène pour Les Deux Reines de France de Legouvé, ou Jeanne d’Arc de Barbier. À son retour en 1874, des soucis d’ordre judiciaire l’empêchent sûrement de chercher une salle pour la création de Polyeucte (ou alors l’incendie de la Lepelletier en 1873 empêche la création à l’Opéra de Paris) et il ne compose pas de musique dramatique. En 1876, Léon Carvalho reprend la direction de l’Opéra-Comique et demande à Gounod un opéra pour sa première saison. Il n’y a donc que peu de temps pour travailler et étonnamment, il va composer son Cinq-Mars en cinquante-neuf jours seulement! Lui qui d’habitude prenait beaucoup de temps pour faire son métier de compositeur dramatique semble avoir été particulièrement inspiré ici car malgré le délai très court, la partition regorge de merveilles et d’inventivité. Même si l’ouvrage a été composé après Polyeucte, il sera créé le 5 avril 1877 alors que Polyeucte sera créé l’année suivante. Continuer…

Comme souvent après une grande période créative, Charles Gounod doit se reposer après la création de Roméo et Juliette en 1867. Pour se faire, il quitte Paris et part s’installer à Rome où sa ferveur religieuse le fait travailler sur un projet d’opéra chrétien : Polyeucte. Cette composition va l’occuper dans les années qui suivent mais en 1870 la guerre le fait quitter la France pour aller se réfugier en Angleterre où il terminera Polyeucte. Quatre ans après le début de son exil, il retourne en France. Certes il n’avait pas chômé entre temps avec de nombreuses compositions comme les musiques de scène pour Les Deux Reines de France de Legouvé, ou Jeanne d’Arc de Barbier. À son retour en 1874, des soucis d’ordre judiciaire l’empêchent sûrement de chercher une salle pour la création de Polyeucte (ou alors l’incendie de la Lepelletier en 1873 empêche la création à l’Opéra de Paris) et il ne compose pas de musique dramatique. En 1876, Léon Carvalho reprend la direction de l’Opéra-Comique et demande à Gounod un opéra pour sa première saison. Il n’y a donc que peu de temps pour travailler et étonnamment, il va composer son Cinq-Mars en cinquante-neuf jours seulement! Lui qui d’habitude prenait beaucoup de temps pour faire son métier de compositeur dramatique semble avoir été particulièrement inspiré ici car malgré le délai très court, la partition regorge de merveilles et d’inventivité. Même si l’ouvrage a été composé après Polyeucte, il sera créé le 5 avril 1877 alors que Polyeucte sera créé l’année suivante. Continuer…

Roméo et Juliette : Dernier grand succès de Charles Gounod à l’opéra

En avril 1865, Gounod commence la composition d’un nouvel opéra : Roméo et Juliette. Déjà en 1841 il avait composé un envoi obligatoire sur ce sujet depuis la Villa Médicis suite à son Prix de Rome. Presque vingt-cinq ans plus tard, voici que le rêve va devenir réalité. Rêve à plus d’un titre puisque non seulement il peut enfin se lancer dans ce projet, mais celui-ci sera couronné de succès. Ce sera d’ailleurs le dernier grand succès du compositeur, ses trois derniers opéras ne rencontrant au mieux qu’un succès d’estime et sombrant dans les oubliettes (même si on dispose d’enregistrements qui feront l’objet d’articles suivants!). Après Faust en 1859 et dans une moindre mesure Mireille en 1864, voici sans doute le troisième opéra de Charles Gounod qui lui survécu pendant de nombreuses années. Il faut dire que le sujet est assez vendeur… et le compositeur y a mis toute sa science pour nous offrir bien plus que quatre duos d’amours comme certains aiment à caricaturer cet opéra. Comme pour ses illustres devanciers, l’opéra a été remanié de nombreuses fois et il sera difficile de dire ce qui est de la coupure ou de l’emprunt à une édition particulière dans la suite de l’article. Mais en se référant à deux partitions et à deux enregistrements assez complets, on peut juger tout de même du travail éditorial réalisé lors des différents enregistrements studio. Continuer…

En avril 1865, Gounod commence la composition d’un nouvel opéra : Roméo et Juliette. Déjà en 1841 il avait composé un envoi obligatoire sur ce sujet depuis la Villa Médicis suite à son Prix de Rome. Presque vingt-cinq ans plus tard, voici que le rêve va devenir réalité. Rêve à plus d’un titre puisque non seulement il peut enfin se lancer dans ce projet, mais celui-ci sera couronné de succès. Ce sera d’ailleurs le dernier grand succès du compositeur, ses trois derniers opéras ne rencontrant au mieux qu’un succès d’estime et sombrant dans les oubliettes (même si on dispose d’enregistrements qui feront l’objet d’articles suivants!). Après Faust en 1859 et dans une moindre mesure Mireille en 1864, voici sans doute le troisième opéra de Charles Gounod qui lui survécu pendant de nombreuses années. Il faut dire que le sujet est assez vendeur… et le compositeur y a mis toute sa science pour nous offrir bien plus que quatre duos d’amours comme certains aiment à caricaturer cet opéra. Comme pour ses illustres devanciers, l’opéra a été remanié de nombreuses fois et il sera difficile de dire ce qui est de la coupure ou de l’emprunt à une édition particulière dans la suite de l’article. Mais en se référant à deux partitions et à deux enregistrements assez complets, on peut juger tout de même du travail éditorial réalisé lors des différents enregistrements studio. Continuer…

Premier Grand-Opéra pour Gounod avec La Reine de Saba et échec cuisant.

Durant l’automne 1860, encore tout auréolé de ses récents succès, Charles Gounod se plonge dans une nouvelle composition : La Reine de Saba. Basé sur un extrait de la traduction par Gérard de Nerval des 1001 Nuits, le sujet semblait parfaitement calibré pour l’Opéra de Paris. Pourtant à l’origine il devait être créé au Théâtre Lyrique. Mais ce sera finalement à l’Opéra de Paris le 28 février 1862 que l’œuvre prit vie… malheureusement seulement pour quinze représentations. Depuis, cet opéra a vu quelques retours sur scènes (très rares) et surtout reste parmi les partitions du compositeur les moins appréciées dans la littérature qui lui est consacrée. La version de concert de Marseille en 2019 avait donné lieu à un article ici-même où un historique de la création avait été fait. Il ne sera donc pas nécessaire de refaire le même travail. Grâce à une analyse très fouillée de Gérard Condé dans son livre consacré à Charles Gounod, on mettra en avant les fameux motifs récurrents de la partition et surtout il faut reparler de la beauté de cette partition certes inégale mais foisonnante et fascinante. Et le but principal de cet article : un retour et une comparaison des trois versions officiellement disponibles de cet opéra. Continuer…

Durant l’automne 1860, encore tout auréolé de ses récents succès, Charles Gounod se plonge dans une nouvelle composition : La Reine de Saba. Basé sur un extrait de la traduction par Gérard de Nerval des 1001 Nuits, le sujet semblait parfaitement calibré pour l’Opéra de Paris. Pourtant à l’origine il devait être créé au Théâtre Lyrique. Mais ce sera finalement à l’Opéra de Paris le 28 février 1862 que l’œuvre prit vie… malheureusement seulement pour quinze représentations. Depuis, cet opéra a vu quelques retours sur scènes (très rares) et surtout reste parmi les partitions du compositeur les moins appréciées dans la littérature qui lui est consacrée. La version de concert de Marseille en 2019 avait donné lieu à un article ici-même où un historique de la création avait été fait. Il ne sera donc pas nécessaire de refaire le même travail. Grâce à une analyse très fouillée de Gérard Condé dans son livre consacré à Charles Gounod, on mettra en avant les fameux motifs récurrents de la partition et surtout il faut reparler de la beauté de cette partition certes inégale mais foisonnante et fascinante. Et le but principal de cet article : un retour et une comparaison des trois versions officiellement disponibles de cet opéra. Continuer…

La Colombe, un petit Gounod à ré-évaluer!

Édouard Bénazet avait commandé pour la saison estivale de Baden-Baden un opéra à Charles Gounod. Ce devait être Philémon et Baucis mais comme indiqué dans l’article précédent, ce ne fut pas le cas pour plusieurs raisons. Mais l’année suivante, un autre opéra est commandé à Gounod et ce sera La Colombe, opéra adapté lui aussi d’un écrit de Jean de la Fontaine : le conte Le Faucon. Ainsi, La Colombe est créée avec grand succès lors des quatre représentations de août 1860 au Théâtre de la Conservation à Bade (ancien nom de Baden-Baden). Le livret est écrit par le duo habituel Barbier et Carré mais ce qui est plutôt inhabituel, c’est la rapidité de composition de Gounod. Il ne lui faudra que deux semaines pour arriver au bout de l’ouvrage. Et de ses dires, il composa entre deux portes, sur une table de chambre d’hôtel ou dans un train. On reste ici dans les opéras-comiques de petite dimension et la finesse d’écriture est assez surprenante pour de telles conditions! Bade lui fera un triomphe pour quatre représentations en 1860 alors que malgré un bon accueil Paris ne verra cette Colombe que pour une seule représentation en 1866. Continuer…

Édouard Bénazet avait commandé pour la saison estivale de Baden-Baden un opéra à Charles Gounod. Ce devait être Philémon et Baucis mais comme indiqué dans l’article précédent, ce ne fut pas le cas pour plusieurs raisons. Mais l’année suivante, un autre opéra est commandé à Gounod et ce sera La Colombe, opéra adapté lui aussi d’un écrit de Jean de la Fontaine : le conte Le Faucon. Ainsi, La Colombe est créée avec grand succès lors des quatre représentations de août 1860 au Théâtre de la Conservation à Bade (ancien nom de Baden-Baden). Le livret est écrit par le duo habituel Barbier et Carré mais ce qui est plutôt inhabituel, c’est la rapidité de composition de Gounod. Il ne lui faudra que deux semaines pour arriver au bout de l’ouvrage. Et de ses dires, il composa entre deux portes, sur une table de chambre d’hôtel ou dans un train. On reste ici dans les opéras-comiques de petite dimension et la finesse d’écriture est assez surprenante pour de telles conditions! Bade lui fera un triomphe pour quatre représentations en 1860 alors que malgré un bon accueil Paris ne verra cette Colombe que pour une seule représentation en 1866. Continuer…

Philémon et Baucis, délicate fable lyrique mais au succès mesuré pour Gounod.

Après les succès de Faust et du Médecin Malgré Lui, le directeur du Théâtre-Lyrique souhaitait continuer à miser sur le compositeur français populaire qu’était devenu Charles Gounod. Léon Carvalho lui demande donc un nouvel opéra. Mais voilà, en 1859 notre compositeur est déjà occupé à répondre à une commande pour le théâtre du Casino de Bade : Philémon et Baucis (adapté d’une fable de La Fontaine) devait y être créé avec dans le rôle titre Caroline Miolan-Carvalho, la propre femme du directeur du théâtre parisien. Après un arrangement, le projet est donc récupéré par le Théâtre-Lyrique et Gounod composera pour Bade La Colombe en dédommagement. Bien sûr il fallait pour ce faire adapter la pièce en l’agrémentant d’un acte central avec chœur comme il sera créé en 1860, avant de retrouver la scène en 1876 dans sa version en deux originelle. Malheureusement pour Léon Carvalho, le succès attendu ne sera pas au rendez-vous et l’ouvrage ne restera que pour treize représentations sur scène lors de la création. Continuer…

Après les succès de Faust et du Médecin Malgré Lui, le directeur du Théâtre-Lyrique souhaitait continuer à miser sur le compositeur français populaire qu’était devenu Charles Gounod. Léon Carvalho lui demande donc un nouvel opéra. Mais voilà, en 1859 notre compositeur est déjà occupé à répondre à une commande pour le théâtre du Casino de Bade : Philémon et Baucis (adapté d’une fable de La Fontaine) devait y être créé avec dans le rôle titre Caroline Miolan-Carvalho, la propre femme du directeur du théâtre parisien. Après un arrangement, le projet est donc récupéré par le Théâtre-Lyrique et Gounod composera pour Bade La Colombe en dédommagement. Bien sûr il fallait pour ce faire adapter la pièce en l’agrémentant d’un acte central avec chœur comme il sera créé en 1860, avant de retrouver la scène en 1876 dans sa version en deux originelle. Malheureusement pour Léon Carvalho, le succès attendu ne sera pas au rendez-vous et l’ouvrage ne restera que pour treize représentations sur scène lors de la création. Continuer…

Faust, le premier grand triomphe de Gounod!

Malgré les succès d’estime, le nom de Gounod n’est pas encore sur toutes les lèvres à Paris et le compositeur a bien du mal à vivre de sa musique. Mais les choses vont changer avec quelques rencontres et surtout le fameux Faust qui reste son ouvrage le plus connu actuellement. Tellement connu qu’il a subi les affres des coupures, et modifications au fil des ans… et qu’il est encore rare de pouvoir le voir sur scène dans une version complète ou du moins historiquement informée. Bien sûr, sa discographie est pléthorique contrairement aux autres opéras précédemment comparés ici… Il y a de très nombreux enregistrements studios depuis les tous débuts de l’enregistrement audio. Ainsi, le premier enregistrement intégral date de 1908 dans une version allemande. Puis viendra la version dirigée par François Ruhlmann enregistrée en 1911-1912… et par la suite les versions seront toujours nombreuses et dans différentes langues, preuve de la notoriété de l’ouvrage : en italien en 1918 (direction Carlo Sabajno), en anglais en 1929 (dirigé par Sir Thomas Beecham qui enregistrera par la suite une version en français), en russe en 1947 (dirigé par Vassili Nebolsin avec les magnifiques Mark Reizen et Ivan Kozlovsky) ou encore en hongrois en 1973 (dirigé par Ervin Lukács). Mais les versions françaises seront aussi nombreuses et de référence : 1930 par Henri Büsser (avec rien de moins que Marcel Journet!), 1947 pour la deuxième version de Sir Thomas Beecham, 1953 et 1958 pour André Cluytens, 1963 pour Gianfranco Rivoli, 1966 pour Richard Bonynge, 1976 pour Alain Lombard, 1978 avec George Prêtre, 1986 ce sera Sir Colin Davis, 1991 Michel Plasson, 1993 Carlo Rizzi ou encore 2018 pour Christophe Rousset. Et ce ne sont là que les versions enregistrées en studio! Il faudrait ajouter les nombreuses captation sur le vif qui sont parfois passionnantes! Impossible donc ici de faire une critique complète de tous ces enregistrements. Un choix totalement partial sera donc fait, avec juste un petit mot sur certains enregistrements importants mais une description plus détaillée pour certains! Continuer…

Malgré les succès d’estime, le nom de Gounod n’est pas encore sur toutes les lèvres à Paris et le compositeur a bien du mal à vivre de sa musique. Mais les choses vont changer avec quelques rencontres et surtout le fameux Faust qui reste son ouvrage le plus connu actuellement. Tellement connu qu’il a subi les affres des coupures, et modifications au fil des ans… et qu’il est encore rare de pouvoir le voir sur scène dans une version complète ou du moins historiquement informée. Bien sûr, sa discographie est pléthorique contrairement aux autres opéras précédemment comparés ici… Il y a de très nombreux enregistrements studios depuis les tous débuts de l’enregistrement audio. Ainsi, le premier enregistrement intégral date de 1908 dans une version allemande. Puis viendra la version dirigée par François Ruhlmann enregistrée en 1911-1912… et par la suite les versions seront toujours nombreuses et dans différentes langues, preuve de la notoriété de l’ouvrage : en italien en 1918 (direction Carlo Sabajno), en anglais en 1929 (dirigé par Sir Thomas Beecham qui enregistrera par la suite une version en français), en russe en 1947 (dirigé par Vassili Nebolsin avec les magnifiques Mark Reizen et Ivan Kozlovsky) ou encore en hongrois en 1973 (dirigé par Ervin Lukács). Mais les versions françaises seront aussi nombreuses et de référence : 1930 par Henri Büsser (avec rien de moins que Marcel Journet!), 1947 pour la deuxième version de Sir Thomas Beecham, 1953 et 1958 pour André Cluytens, 1963 pour Gianfranco Rivoli, 1966 pour Richard Bonynge, 1976 pour Alain Lombard, 1978 avec George Prêtre, 1986 ce sera Sir Colin Davis, 1991 Michel Plasson, 1993 Carlo Rizzi ou encore 2018 pour Christophe Rousset. Et ce ne sont là que les versions enregistrées en studio! Il faudrait ajouter les nombreuses captation sur le vif qui sont parfois passionnantes! Impossible donc ici de faire une critique complète de tous ces enregistrements. Un choix totalement partial sera donc fait, avec juste un petit mot sur certains enregistrements importants mais une description plus détaillée pour certains! Continuer…

Le Médecin Malgré Lui, quand Gounod regarde vers les grands anciens

Le choc était rude après la disparition subite de La Nonne Sanglante mais Charles Gounod remit le métier en place et souhaitait se lancer dans la composition d’un Ivan le Terrible à partir de 1856. Malheureusement, le livret fut interdit par la censure. On retrouvera quelques morceaux dans le Faust qui devait être l’opéra suivant créé au Théâtre-Lyrique. Tout était prévu, la composition avançait fort bien… mais Léon Carvalho (directeur du théâtre), appris qu’une pièce sur le même sujet devait être représentée au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Il n’était donc plus envisageable de représenter tout de suite l’ouvrage. Gounod arrêta donc et Léon Carvalho lui proposa de travailler sur une pièce adaptée de Molière. Après consultation avec les librettistes Barbier et Carré, le choix se porta sur Le Médecin Malgré Lui avec en prévision une création pour 1858. Pour la première fois, le compositeur allait se frotter à un ouvrage comique. La forme était établie : une grande partie du texte de Molière était conservé et le texte des parties chantées étaient elles de Barbier et Carré. Gounod renouait avec l’histoire puisqu’à la création du Malade Imaginaire il existait des musiques de Charpentier, et encore auparavant Lully avait écrit les musiques de plusieurs comédies-ballets comme Le Bourgeois Gentilhomme. La seule différence (et de taille !) est qu’ici le dialogue n’a pas pu avoir lieu entre le compositeur et le dramaturge ! Continuer…

Le choc était rude après la disparition subite de La Nonne Sanglante mais Charles Gounod remit le métier en place et souhaitait se lancer dans la composition d’un Ivan le Terrible à partir de 1856. Malheureusement, le livret fut interdit par la censure. On retrouvera quelques morceaux dans le Faust qui devait être l’opéra suivant créé au Théâtre-Lyrique. Tout était prévu, la composition avançait fort bien… mais Léon Carvalho (directeur du théâtre), appris qu’une pièce sur le même sujet devait être représentée au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Il n’était donc plus envisageable de représenter tout de suite l’ouvrage. Gounod arrêta donc et Léon Carvalho lui proposa de travailler sur une pièce adaptée de Molière. Après consultation avec les librettistes Barbier et Carré, le choix se porta sur Le Médecin Malgré Lui avec en prévision une création pour 1858. Pour la première fois, le compositeur allait se frotter à un ouvrage comique. La forme était établie : une grande partie du texte de Molière était conservé et le texte des parties chantées étaient elles de Barbier et Carré. Gounod renouait avec l’histoire puisqu’à la création du Malade Imaginaire il existait des musiques de Charpentier, et encore auparavant Lully avait écrit les musiques de plusieurs comédies-ballets comme Le Bourgeois Gentilhomme. La seule différence (et de taille !) est qu’ici le dialogue n’a pas pu avoir lieu entre le compositeur et le dramaturge ! Continuer…

La Nonne Sanglante, ou Gounod gothique!

Même si Sapho en 1851 n’avait reçu qu’un succès d’estime, Gounod avait tout de même réussi à faire représenter un opéra sur la scène de l’Opéra de Paris. Bien sûr, l’appui inconditionnel de Pauline Viardot avait beaucoup joué. Début 1852, le compositeur fut appelé par le directeur Roqueplan mais finalement, compositeur et institution ne trouvèrent pas de sujet convenant aux deux parties. Il faudra attendre juin pour qu’enfin le sujet de La Nonne Sanglante soit fixé, sur un livret d’Eugène Scribe (grand pourvoyeur à l’époque, entre autre de Meyerbeer!). Pour ce deuxième opéra, le sujet gothique pouvait prévoir un grand succès, le texte d’un grand auteur aussi… Pourtant si le public et une partie de la critique saluent la partition, si les recettes sont bonnes… le destin de la Nonne sera sombre puisqu’au bout de seulement onze représentations l’ouvrage est déprogrammé et ne sera jamais repris avant 2008 en Allemagne. Le changement de directeur aura été fatal à une partition pourtant saisissante et qui montrait une toute autre facette du jeune compositeur. Continuer…

Même si Sapho en 1851 n’avait reçu qu’un succès d’estime, Gounod avait tout de même réussi à faire représenter un opéra sur la scène de l’Opéra de Paris. Bien sûr, l’appui inconditionnel de Pauline Viardot avait beaucoup joué. Début 1852, le compositeur fut appelé par le directeur Roqueplan mais finalement, compositeur et institution ne trouvèrent pas de sujet convenant aux deux parties. Il faudra attendre juin pour qu’enfin le sujet de La Nonne Sanglante soit fixé, sur un livret d’Eugène Scribe (grand pourvoyeur à l’époque, entre autre de Meyerbeer!). Pour ce deuxième opéra, le sujet gothique pouvait prévoir un grand succès, le texte d’un grand auteur aussi… Pourtant si le public et une partie de la critique saluent la partition, si les recettes sont bonnes… le destin de la Nonne sera sombre puisqu’au bout de seulement onze représentations l’ouvrage est déprogrammé et ne sera jamais repris avant 2008 en Allemagne. Le changement de directeur aura été fatal à une partition pourtant saisissante et qui montrait une toute autre facette du jeune compositeur. Continuer…

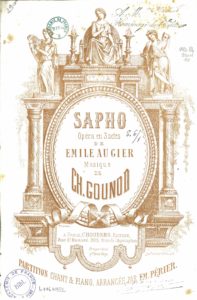

Sapho, premier opéra de Charles Gounod

Par certains côté, on peut dire que Sapho est l’opéra qui aura ouvert et refermé la création scénique de Charles Gounod. En effet, en 1851 le compositeur faisait ses débuts de compositeur d’opéra sur la scène de la salle Le Pelletier grâce à l’appui de Pauline Viardot. Et en 1884, c’est une version retravaillée qui était cette fois sur la scène du Palais Garnier. Entre temps bien sûr, il y aura eu les grands succès tels que Faust ou Roméo et Juliette, les échecs comme La Reine de Saba ou les deux ouvrages qui sont présentés comme ses derniers opéras : Polyeucte et Le Tribut de Zamora créés respectivement en 1878 et 1881. Plus qu’une simple reprise, cette nouvelle version de 1884 possédait beaucoup de nouvelles musiques, des personnages plus développés, un découpage en quatre actes et presque toute la partition remaniée par le compositeur. Le succès fut au rendez-vous, mais malheureusement il nous est impossible actuellement de nous faire une idée de cette version étant donné qu’aucun enregistrement n’existe. Cet article sera donc avant tout une présentation de la version originale, à travers bien sûr de ses deux enregistrements existants, l’un sous la direction de Sylvain Cambreling en 1979 et l’autre dirigé par Patrick Fournillier en 1992. Continuer…

Par certains côté, on peut dire que Sapho est l’opéra qui aura ouvert et refermé la création scénique de Charles Gounod. En effet, en 1851 le compositeur faisait ses débuts de compositeur d’opéra sur la scène de la salle Le Pelletier grâce à l’appui de Pauline Viardot. Et en 1884, c’est une version retravaillée qui était cette fois sur la scène du Palais Garnier. Entre temps bien sûr, il y aura eu les grands succès tels que Faust ou Roméo et Juliette, les échecs comme La Reine de Saba ou les deux ouvrages qui sont présentés comme ses derniers opéras : Polyeucte et Le Tribut de Zamora créés respectivement en 1878 et 1881. Plus qu’une simple reprise, cette nouvelle version de 1884 possédait beaucoup de nouvelles musiques, des personnages plus développés, un découpage en quatre actes et presque toute la partition remaniée par le compositeur. Le succès fut au rendez-vous, mais malheureusement il nous est impossible actuellement de nous faire une idée de cette version étant donné qu’aucun enregistrement n’existe. Cet article sera donc avant tout une présentation de la version originale, à travers bien sûr de ses deux enregistrements existants, l’un sous la direction de Sylvain Cambreling en 1979 et l’autre dirigé par Patrick Fournillier en 1992. Continuer…