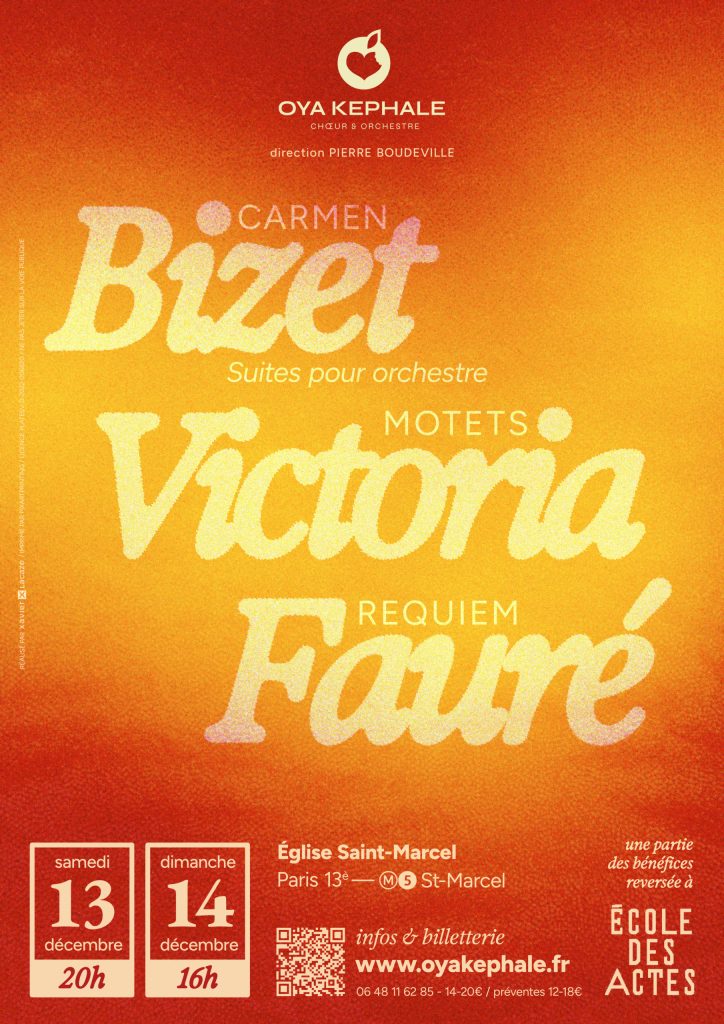

En cette fin d’année, le rendez-vous est honoré : l’association Oya Kephale nous convie pour un concert en l’église Saint-Marcel pour un programme franco-espagnol. L’organisation en est toujours la même : une première pièce où l’orchestre joue seul, puis le chœur seul avant que tout ce beau monde ne se rejoigne pour la grande pièce du concert. Cette année donc, nous partons pour l’Espagne fantasmée de Bizet avec les deux suites tirées de Carmen (arrangées par Ernest Guiraud), puis la vraie Espagne avec des motets du compositeur de la renaissance Tomás Luis de Victoria. On quitte par contre totalement la péninsule ibérique pour terminer avec Gabriel Fauré et son Requiem. Comme tous les ans, les concerts sont montés au profit d’une association : l’École des Actes. Cette association a pour but d’apporter un soutien en formation notamment aux plus précaires pour les aider à se professionnaliser. Alors que l’année dernière, le format avait été modifié, donnant de la visibilité à tous les ensembles de chambre issus d’Oya Kephale pour un concert unique, on retrouve donc l’organisation habituelle. Continuer…

En cette fin d’année, le rendez-vous est honoré : l’association Oya Kephale nous convie pour un concert en l’église Saint-Marcel pour un programme franco-espagnol. L’organisation en est toujours la même : une première pièce où l’orchestre joue seul, puis le chœur seul avant que tout ce beau monde ne se rejoigne pour la grande pièce du concert. Cette année donc, nous partons pour l’Espagne fantasmée de Bizet avec les deux suites tirées de Carmen (arrangées par Ernest Guiraud), puis la vraie Espagne avec des motets du compositeur de la renaissance Tomás Luis de Victoria. On quitte par contre totalement la péninsule ibérique pour terminer avec Gabriel Fauré et son Requiem. Comme tous les ans, les concerts sont montés au profit d’une association : l’École des Actes. Cette association a pour but d’apporter un soutien en formation notamment aux plus précaires pour les aider à se professionnaliser. Alors que l’année dernière, le format avait été modifié, donnant de la visibilité à tous les ensembles de chambre issus d’Oya Kephale pour un concert unique, on retrouve donc l’organisation habituelle. Continuer…

Musique classique

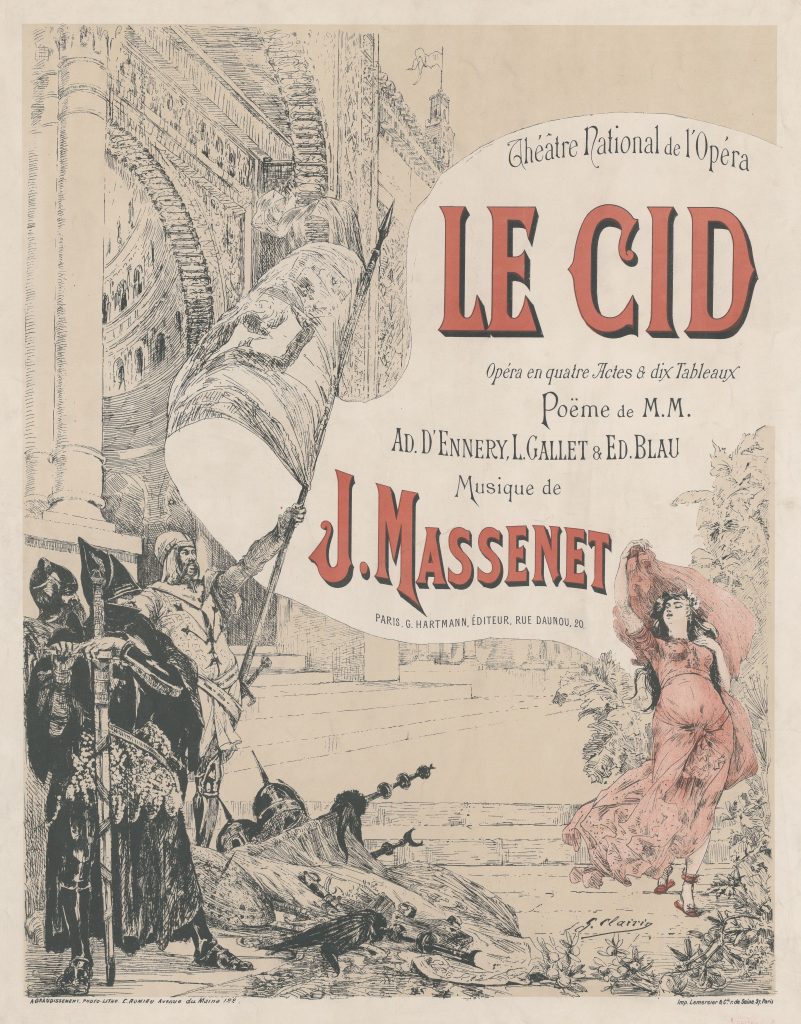

1885, Le Cid de Massenet : un grand-opéra espagnol adapté entre autres de Corneille.

Après le grand succès de Manon, Jules Massenet est toujours plus reconnu par les directeurs d’opéras et il se lance dans un grand opéra pensé pour l’Opéra Garnier. Avec Le Cid, il nous emmène dans l’Espagne du onzième siècle, avec serments, honneur et guerre. La partition connaîtra un beau succès mais étrangement à partir de la première guerre mondiale, elle disparaît des affiches et la discographie montre bien le peu de cas qui est fait de cet opéra de nos jours, jugés par certains comme un opéra mineur de Massenet (mais qui serait un très bon pour beaucoup d’autres compositeurs) de par son inspiration et le sujet traité. De nos jours, l’opéra semble avoir retrouvé un petit peu de lumière avec le soutien de chanteurs comme Placido Domingo pendant plus de vingt ans et Roberto Alagna plus récemment. Mais alors que quelques titres du compositeur stéphanois sont donnés un peu partout (Manon et Werther principalement bien sûr!), Le Cid reste parmi les mal-aimés. La plongée dans cette partition aura été passionnante pour moi… et l’écoute de toutes ces versions trouvées intéressantes même si ne révélant finalement pas de grosse surprise! Continuer…

Après le grand succès de Manon, Jules Massenet est toujours plus reconnu par les directeurs d’opéras et il se lance dans un grand opéra pensé pour l’Opéra Garnier. Avec Le Cid, il nous emmène dans l’Espagne du onzième siècle, avec serments, honneur et guerre. La partition connaîtra un beau succès mais étrangement à partir de la première guerre mondiale, elle disparaît des affiches et la discographie montre bien le peu de cas qui est fait de cet opéra de nos jours, jugés par certains comme un opéra mineur de Massenet (mais qui serait un très bon pour beaucoup d’autres compositeurs) de par son inspiration et le sujet traité. De nos jours, l’opéra semble avoir retrouvé un petit peu de lumière avec le soutien de chanteurs comme Placido Domingo pendant plus de vingt ans et Roberto Alagna plus récemment. Mais alors que quelques titres du compositeur stéphanois sont donnés un peu partout (Manon et Werther principalement bien sûr!), Le Cid reste parmi les mal-aimés. La plongée dans cette partition aura été passionnante pour moi… et l’écoute de toutes ces versions trouvées intéressantes même si ne révélant finalement pas de grosse surprise! Continuer…

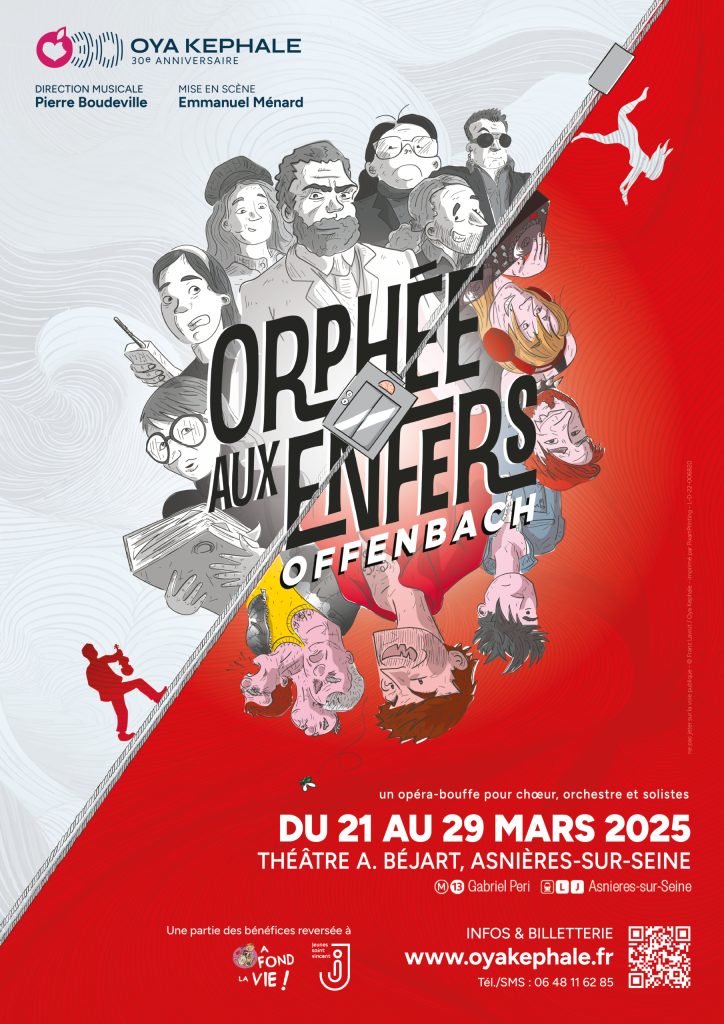

Orphée aux Enfers d’Offenbach : succès musical et scénique pour Oya Kephale !

Après nous avoir transportés dans le monde des contes de Perrault avec Barbe-Bleue en 2022, après la promenade dans l’Espagne de pacotille des Brigands en 2023 ou encore la France du XVIIIème siècle avec Madame Favart en 2024, cette année Oya Kephale et Offenbach nous proposent d’aller s’encanailler du côté de l’antiquité grecque et de son plus grand mythe musical : Orphée ! Mais attention, on peut bien sûr compter sur l’irrévérence de Jacques Offenbach et ses librettistes (Henri Crémieux et Ludovic Halévy) pour détournée cet Orphée de la légende, pour notre plus grand plaisir (même si à l’époque, beaucoup de dents ont grincé). Orphée aux Enfers inaugure non seulement la première œuvre délivrée des contraintes drastiques qui s’appliquaient aux Bouffes Parisiennes (un seul acte, quatre chanteurs…) avant sa création en 1858, mais aussi les opéras-fééries lors de son remaniement en 1874 pour le Théâtre de la Gaîté ! S’attaquant à un sujet des plus sérieux, il a enfin la possibilité de le traiter dans toute la démesure qu’il peut imaginer et ne s’en prive pas. Pour fêter les trente ans de l’ensemble Oya Kephale, le choix de ce titre dans sa deuxième version permet de mettre en avant nombre de chanteurs du chœur à travers tous les petits rôles qui parsèment la partition. Continuer…

Après nous avoir transportés dans le monde des contes de Perrault avec Barbe-Bleue en 2022, après la promenade dans l’Espagne de pacotille des Brigands en 2023 ou encore la France du XVIIIème siècle avec Madame Favart en 2024, cette année Oya Kephale et Offenbach nous proposent d’aller s’encanailler du côté de l’antiquité grecque et de son plus grand mythe musical : Orphée ! Mais attention, on peut bien sûr compter sur l’irrévérence de Jacques Offenbach et ses librettistes (Henri Crémieux et Ludovic Halévy) pour détournée cet Orphée de la légende, pour notre plus grand plaisir (même si à l’époque, beaucoup de dents ont grincé). Orphée aux Enfers inaugure non seulement la première œuvre délivrée des contraintes drastiques qui s’appliquaient aux Bouffes Parisiennes (un seul acte, quatre chanteurs…) avant sa création en 1858, mais aussi les opéras-fééries lors de son remaniement en 1874 pour le Théâtre de la Gaîté ! S’attaquant à un sujet des plus sérieux, il a enfin la possibilité de le traiter dans toute la démesure qu’il peut imaginer et ne s’en prive pas. Pour fêter les trente ans de l’ensemble Oya Kephale, le choix de ce titre dans sa deuxième version permet de mettre en avant nombre de chanteurs du chœur à travers tous les petits rôles qui parsèment la partition. Continuer…

1881, une naissance difficile pour Hérodiade de Jules Massenet

Avant même que le succès ne soit sûr pour Le Roi de Lahore, Jules Massenet regarde déjà vers un grand opéra et Louis Gallet lui propose La Fille de Jephté, promettant un opéra très dramatique mais qui reste dans le domaine religieux après le succès de son oratorio Marie-Magdeleine. Finalement le projet n’ira pas plus loin et au cours de l’été 1877, Massenet reçoit le livret de Robert de France, toujours écrit par Gallet. Il semble que le compositeur en ait déjà composé deux actes en 1878 avant d’abandonner. Car à l’automne 1877, un autre sujet a été proposé lors du séjour de Massenet en Italie pour la création du Roi de Lahore. Giulio Ricordi lui suggère de se pencher sur le cas d’Hérodiade, inspiré du troisième des Trois Contes de Flaubert. Massenet y retrouve un certain orientalisme, des personnages féminins forts… mais aussi un sujet assez sulfureux qui causera beaucoup de soucis au compositeur pour l’écriture ainsi que pour la création. Alors que l’opéra devait être créé presque en même temps à Milan et à Paris, il sera finalement créé en 1881 à Bruxelles uniquement avant d’arriver en Italie en 1882, puis à Paris en 1884 en italien… et il faudra attendre 1903 pour que Paris découvre la version originale. Deux versions de la partition sont documentées par des éditions piano-chant : une version de 1881 en trois actes et cinq tableaux et la version de 1884 (telle que sera créé l’œuvre à Paris au Théâtre des Italiens) en quatre actes et sept tableaux. Mais la partition a été retouchée de très nombreuses fois par le compositeur entre sa version primitive en cinq actes et la version que l’on connaît actuellement. Continuer…

Avant même que le succès ne soit sûr pour Le Roi de Lahore, Jules Massenet regarde déjà vers un grand opéra et Louis Gallet lui propose La Fille de Jephté, promettant un opéra très dramatique mais qui reste dans le domaine religieux après le succès de son oratorio Marie-Magdeleine. Finalement le projet n’ira pas plus loin et au cours de l’été 1877, Massenet reçoit le livret de Robert de France, toujours écrit par Gallet. Il semble que le compositeur en ait déjà composé deux actes en 1878 avant d’abandonner. Car à l’automne 1877, un autre sujet a été proposé lors du séjour de Massenet en Italie pour la création du Roi de Lahore. Giulio Ricordi lui suggère de se pencher sur le cas d’Hérodiade, inspiré du troisième des Trois Contes de Flaubert. Massenet y retrouve un certain orientalisme, des personnages féminins forts… mais aussi un sujet assez sulfureux qui causera beaucoup de soucis au compositeur pour l’écriture ainsi que pour la création. Alors que l’opéra devait être créé presque en même temps à Milan et à Paris, il sera finalement créé en 1881 à Bruxelles uniquement avant d’arriver en Italie en 1882, puis à Paris en 1884 en italien… et il faudra attendre 1903 pour que Paris découvre la version originale. Deux versions de la partition sont documentées par des éditions piano-chant : une version de 1881 en trois actes et cinq tableaux et la version de 1884 (telle que sera créé l’œuvre à Paris au Théâtre des Italiens) en quatre actes et sept tableaux. Mais la partition a été retouchée de très nombreuses fois par le compositeur entre sa version primitive en cinq actes et la version que l’on connaît actuellement. Continuer…

1877, Entrée de Jules Massenet à l’Opéra de Paris avec Le Roi de Lahore

Même avant la création de Don César de Bazan, Jules Massenet cherchait un livret qui lui ouvrirait les portes de la scène de l’Opéra de Paris. Il lui faudra quelques essais finalement avortés comme Les Templiers et un opérette (L’Adorable Bel-Boul) avant qu’il ne se fixe sur un livret de Louis Gallet : Le Roi de Lahore. Les deux hommes avaient déjà travaillé ensemble pour l’oratorio Marie-Magdeleine créé en 1872. Mais avoir un sujet ne suffisait pas. Il fallait aussi un accord du directeur de l’Opéra. Et à cette époque, Henri Halanzier-Dufresnoy reste assez frileux quant à proposer la nouvelle scène de l’Opéra Garnier à de jeunes compositeurs. Mais finalement, après une longue négociation, il finit par accepter de créer ce Roi de Lahore, tout en sécurisant son investissement par une mise en scène grandiose : la scénographie coûtera près de 300 000 francs de l’époque! Mais même sans cela, le triomphe de la partition aurait suffit à lui permettre de rentabiliser cette nouvelle création qui permettra à Massenet de se hisser à la hauteur des plus grands compositeurs français. L’ouvrage ira vite conquérir d’autres villes européennes mais jamais cette partition ne rentrera dans le cercle très fermé des quelques immenses succès de Massenet encore donnés régulièrement de nos jours. Continuer…

Même avant la création de Don César de Bazan, Jules Massenet cherchait un livret qui lui ouvrirait les portes de la scène de l’Opéra de Paris. Il lui faudra quelques essais finalement avortés comme Les Templiers et un opérette (L’Adorable Bel-Boul) avant qu’il ne se fixe sur un livret de Louis Gallet : Le Roi de Lahore. Les deux hommes avaient déjà travaillé ensemble pour l’oratorio Marie-Magdeleine créé en 1872. Mais avoir un sujet ne suffisait pas. Il fallait aussi un accord du directeur de l’Opéra. Et à cette époque, Henri Halanzier-Dufresnoy reste assez frileux quant à proposer la nouvelle scène de l’Opéra Garnier à de jeunes compositeurs. Mais finalement, après une longue négociation, il finit par accepter de créer ce Roi de Lahore, tout en sécurisant son investissement par une mise en scène grandiose : la scénographie coûtera près de 300 000 francs de l’époque! Mais même sans cela, le triomphe de la partition aurait suffit à lui permettre de rentabiliser cette nouvelle création qui permettra à Massenet de se hisser à la hauteur des plus grands compositeurs français. L’ouvrage ira vite conquérir d’autres villes européennes mais jamais cette partition ne rentrera dans le cercle très fermé des quelques immenses succès de Massenet encore donnés régulièrement de nos jours. Continuer…

1872, premier opéra majuscule de Massenet : Don César de Bazan !

Ces dernières années, j’ai essayé de faire un point sur les différents opéras de Gounod ainsi que les oratorios et le Requiem en Ut. Mais il y a un moment où il faut passer à autre chose. Alors… autant se tourner vers Massenet! Jules Massenet a composé bon nombre d’opéras et d’oratorios durant sa carrière et actuellement, de tous ceux dont les partitions nous sont parvenues, il ne reste que Bacchus que l’on ne connait pas du tout. Il devait être monté à Montpellier en version de concert (et sûrement enregistré) mais malheureusement le COVID a empêché ces représentations. Pour Panurge, il n’existe qu’une bande pirate mais qui est écoutable. Pour l’opérette L’adorable Bel-Boul, il n’y a rien non plus mais on n’est pas ici dans un opéra. Enfin, La Grand’Tante a été la première réussite de Massenet en 1867 mais malheureusement la partition de cet opéra en un acte a été perdue durant l’incendie de l’Opéra-Comique de 1887. Il ne nous reste donc que la réduction pour piano qui n’a a priori jamais été remise sur le métier pour au moins présenter cette version réduite. Nous passerons donc immédiatement à Don César de Bazan créé en 1872, puis retravaillé en 1888 après que la partition d’orchestre n’ait elle aussi brûlée dans l’incendie de l’Opéra-Comique.

Ces dernières années, j’ai essayé de faire un point sur les différents opéras de Gounod ainsi que les oratorios et le Requiem en Ut. Mais il y a un moment où il faut passer à autre chose. Alors… autant se tourner vers Massenet! Jules Massenet a composé bon nombre d’opéras et d’oratorios durant sa carrière et actuellement, de tous ceux dont les partitions nous sont parvenues, il ne reste que Bacchus que l’on ne connait pas du tout. Il devait être monté à Montpellier en version de concert (et sûrement enregistré) mais malheureusement le COVID a empêché ces représentations. Pour Panurge, il n’existe qu’une bande pirate mais qui est écoutable. Pour l’opérette L’adorable Bel-Boul, il n’y a rien non plus mais on n’est pas ici dans un opéra. Enfin, La Grand’Tante a été la première réussite de Massenet en 1867 mais malheureusement la partition de cet opéra en un acte a été perdue durant l’incendie de l’Opéra-Comique de 1887. Il ne nous reste donc que la réduction pour piano qui n’a a priori jamais été remise sur le métier pour au moins présenter cette version réduite. Nous passerons donc immédiatement à Don César de Bazan créé en 1872, puis retravaillé en 1888 après que la partition d’orchestre n’ait elle aussi brûlée dans l’incendie de l’Opéra-Comique.

Maître Pierre, dernier projet inachevé de Gounod en attente de révélation

Quand il n’y en a plus… il y en a encore pourrait-on dire! Ou presque. Alors que je ne pensais pas pouvoir écrire quoi que ce soit sur un ouvrage inachevé de Gounod, voici qu’une généreuse bonne fée m’a fait parvenir un scan de la partition autographe de Maître Pierre! Alors si certaines partitions manuscrites étaient complexes à lire suite aux diverses coupures notées, celle-ci l’est encore plus étant donné son état! Un acte qui n’est composé que partiellement, des numéros complets mais avec quelques trous… et une partition non pas d’un seul tenant mais en plusieurs feuillets parfois pas dans le bon ordre il semblerait. Il faut donc écouter la version existante en jonglant avec cette partition mais aussi la description qu’en fait Gérard Condé dans son ouvrage consacré à Charles Gounod. Cette exploration d’un enregistrement et d’une œuvre jamais terminée est assez passionnante et montre aussi toutes les limites de l’enregistrement qui ne rend pas justice à la partition. Mais il a déjà le mérite d’exister et permet de découvrir des pages souvent superbes avec un sujet assez original et finalement assez peu théâtral : l’histoire d’Héloïse et Abélard! Continuer…

Dans les Jardins de William Christie, retour en Vendée baroque!

Retour chez William Christie cette année… mais ce n’était pas gagné! Deux jours avant, la météo était assez pessimiste pour ce vendredi : de la pluie annoncée une grande partie de l’après-midi ce qui voulait dire des concerts dans les jardins mais sous des tentes… et un concert du soir non pas dans le cadre enchanteur du miroir d’eau mais dans une salle de concert de Fontenay-le-Comte. Alors toute la matinée, durant le trajet sous la pluie, on scrute les différentes sources d’information. Et puis finalement, on voit que les choses s’améliorent doucement, que si le soleil reste discret, la pluie semble ne pas être de la partie! L’après-midi se passe bien et si quelques gouttes de pluie font craindre le pire le soir durant le concert, finalement tout se déroule parfaitement bien! Voilà donc encore une très belle journée dans ce cadre splendide à Thiré! Au menu, bien sûr les fameux concerts dans le jardin dans l’après-midi, mais aussi l’atelier de chant qui retrouve sa place dans les jardins et puis pour terminer Orphée et Eurydice de Gluck avec Reinoud van Mechelen dans le rôle-titre! Continuer…

Retour chez William Christie cette année… mais ce n’était pas gagné! Deux jours avant, la météo était assez pessimiste pour ce vendredi : de la pluie annoncée une grande partie de l’après-midi ce qui voulait dire des concerts dans les jardins mais sous des tentes… et un concert du soir non pas dans le cadre enchanteur du miroir d’eau mais dans une salle de concert de Fontenay-le-Comte. Alors toute la matinée, durant le trajet sous la pluie, on scrute les différentes sources d’information. Et puis finalement, on voit que les choses s’améliorent doucement, que si le soleil reste discret, la pluie semble ne pas être de la partie! L’après-midi se passe bien et si quelques gouttes de pluie font craindre le pire le soir durant le concert, finalement tout se déroule parfaitement bien! Voilà donc encore une très belle journée dans ce cadre splendide à Thiré! Au menu, bien sûr les fameux concerts dans le jardin dans l’après-midi, mais aussi l’atelier de chant qui retrouve sa place dans les jardins et puis pour terminer Orphée et Eurydice de Gluck avec Reinoud van Mechelen dans le rôle-titre! Continuer…

L’ultime partition de Charles Gounod : le Requiem en Ut majeur.

Il a souvent été dit que le Requiem en Ut majeur de Charles Gounod a été son premier et dernier requiem au milieu de toutes les messes qu’il a composées. Mais il n’en est rien. En 1842 déjà, il présentait un premier Requiem en Ré mineur à Vienne. Puis il commence à en écrire un en 1856 sans le terminer. Le 8 février 1873 est créée la Messe pour les morts qui est en partie un requiem aussi… Puis viendra la première partie de Mors et Vita bien sûr. Et enfin le fameux Requiem en Ut majeur qui est sans doute le plus connu. Légende ou réalité, Henri Büsser nous raconte que Gounod le joua et le chanta avec sa fille pour lui quelques heures avant une attaque cérébrale qui lui sera fatale trois jours plus tard. Composé en mémoire de l’un de ses petits-fils, ce Requiem était particulièrement important pour Charles Gounod. Il le fait mûrir durant de nombreuses années avant d’en terminer l’instrumentation en 1893 alors qu’il avait été commencé sûrement en 1889 sous le coup de la mort de son petit-fils. Nous sommes quatre ans après Mors et Vita, alors que le compositeur d’opéra s’est retiré depuis maintenant huit ans et qu’il consacre ses dernières années à des compositions plus religieuses. Continuer…

Il a souvent été dit que le Requiem en Ut majeur de Charles Gounod a été son premier et dernier requiem au milieu de toutes les messes qu’il a composées. Mais il n’en est rien. En 1842 déjà, il présentait un premier Requiem en Ré mineur à Vienne. Puis il commence à en écrire un en 1856 sans le terminer. Le 8 février 1873 est créée la Messe pour les morts qui est en partie un requiem aussi… Puis viendra la première partie de Mors et Vita bien sûr. Et enfin le fameux Requiem en Ut majeur qui est sans doute le plus connu. Légende ou réalité, Henri Büsser nous raconte que Gounod le joua et le chanta avec sa fille pour lui quelques heures avant une attaque cérébrale qui lui sera fatale trois jours plus tard. Composé en mémoire de l’un de ses petits-fils, ce Requiem était particulièrement important pour Charles Gounod. Il le fait mûrir durant de nombreuses années avant d’en terminer l’instrumentation en 1893 alors qu’il avait été commencé sûrement en 1889 sous le coup de la mort de son petit-fils. Nous sommes quatre ans après Mors et Vita, alors que le compositeur d’opéra s’est retiré depuis maintenant huit ans et qu’il consacre ses dernières années à des compositions plus religieuses. Continuer…

Piquante et rusée Madame Favart par Oya Kephale à Asnières!

En 1878, soit deux ans avant sa mort, Jacques Offenbach proposait un titre qui ne pouvait être inconnu aux parisiens. Qui ne connaît pas la Salle Favart autrement appelé l’Opéra-Comique? Bien sûr, il y a eu plusieurs salles Favart du fait des incendies mais d’où venait ce nom? Qui était ce fameux Favart? Par cet opéra-comique, Offenbach nous présente non pas un, mais deux Favart. L’héroïne est bien sûr Justine Favart… mais il y a aussi Charles-Simon Favart. Cette œuvre donc, Madame Favart, nous fait connaître de façon romancée les personnages que sont cette grande chanteuse mais aussi le grand dramaturge. Avec cette partition, le compositeur replonge doublement aux sources du style de l’opéra-comique de par les personnages mais aussi de par la musique qu’il écrit. Comme tous les ans, c’est en mai que Oya Kephale nous offre ces pépites que sont les opéras de Jacques Offenbach. Après La Périchole en 2019, Barbe-Bleue en 2022 et Les Brigands en 2023, c’est donc au tour de Madame Favart d’investir le Grand Théâtre Armande Béjart à Asnières. Certes l’ouvrage avait été donné en 2019 à l’Opéra-Comique, mais il est tout de même très rare de pouvoir écouter cette partition. Et d’ailleurs, il faut saluer l’entraide entre l’association Oya Kephale et le Palazetto Bru Zane puisque ce dernier a prêté gracieusement les partitions qui ont servi dans la fosse de l’Opéra-Comique cinq ans auparavant! Continuer…

En 1878, soit deux ans avant sa mort, Jacques Offenbach proposait un titre qui ne pouvait être inconnu aux parisiens. Qui ne connaît pas la Salle Favart autrement appelé l’Opéra-Comique? Bien sûr, il y a eu plusieurs salles Favart du fait des incendies mais d’où venait ce nom? Qui était ce fameux Favart? Par cet opéra-comique, Offenbach nous présente non pas un, mais deux Favart. L’héroïne est bien sûr Justine Favart… mais il y a aussi Charles-Simon Favart. Cette œuvre donc, Madame Favart, nous fait connaître de façon romancée les personnages que sont cette grande chanteuse mais aussi le grand dramaturge. Avec cette partition, le compositeur replonge doublement aux sources du style de l’opéra-comique de par les personnages mais aussi de par la musique qu’il écrit. Comme tous les ans, c’est en mai que Oya Kephale nous offre ces pépites que sont les opéras de Jacques Offenbach. Après La Périchole en 2019, Barbe-Bleue en 2022 et Les Brigands en 2023, c’est donc au tour de Madame Favart d’investir le Grand Théâtre Armande Béjart à Asnières. Certes l’ouvrage avait été donné en 2019 à l’Opéra-Comique, mais il est tout de même très rare de pouvoir écouter cette partition. Et d’ailleurs, il faut saluer l’entraide entre l’association Oya Kephale et le Palazetto Bru Zane puisque ce dernier a prêté gracieusement les partitions qui ont servi dans la fosse de l’Opéra-Comique cinq ans auparavant! Continuer…