Il a souvent été dit que le Requiem en Ut majeur de Charles Gounod a été son premier et dernier requiem au milieu de toutes les messes qu’il a composées. Mais il n’en est rien. En 1842 déjà, il présentait un premier Requiem en Ré mineur à Vienne. Puis il commence à en écrire un en 1856 sans le terminer. Le 8 février 1873 est créée la Messe pour les morts qui est en partie un requiem aussi… Puis viendra la première partie de Mors et Vita bien sûr. Et enfin le fameux Requiem en Ut majeur qui est sans doute le plus connu. Légende ou réalité, Henri Büsser nous raconte que Gounod le joua et le chanta avec sa fille pour lui quelques heures avant une attaque cérébrale qui lui sera fatale trois jours plus tard. Composé en mémoire de l’un de ses petits-fils, ce Requiem était particulièrement important pour Charles Gounod. Il le fait mûrir durant de nombreuses années avant d’en terminer l’instrumentation en 1893 alors qu’il avait été commencé sûrement en 1889 sous le coup de la mort de son petit-fils. Nous sommes quatre ans après Mors et Vita, alors que le compositeur d’opéra s’est retiré depuis maintenant huit ans et qu’il consacre ses dernières années à des compositions plus religieuses.

Il a souvent été dit que le Requiem en Ut majeur de Charles Gounod a été son premier et dernier requiem au milieu de toutes les messes qu’il a composées. Mais il n’en est rien. En 1842 déjà, il présentait un premier Requiem en Ré mineur à Vienne. Puis il commence à en écrire un en 1856 sans le terminer. Le 8 février 1873 est créée la Messe pour les morts qui est en partie un requiem aussi… Puis viendra la première partie de Mors et Vita bien sûr. Et enfin le fameux Requiem en Ut majeur qui est sans doute le plus connu. Légende ou réalité, Henri Büsser nous raconte que Gounod le joua et le chanta avec sa fille pour lui quelques heures avant une attaque cérébrale qui lui sera fatale trois jours plus tard. Composé en mémoire de l’un de ses petits-fils, ce Requiem était particulièrement important pour Charles Gounod. Il le fait mûrir durant de nombreuses années avant d’en terminer l’instrumentation en 1893 alors qu’il avait été commencé sûrement en 1889 sous le coup de la mort de son petit-fils. Nous sommes quatre ans après Mors et Vita, alors que le compositeur d’opéra s’est retiré depuis maintenant huit ans et qu’il consacre ses dernières années à des compositions plus religieuses.

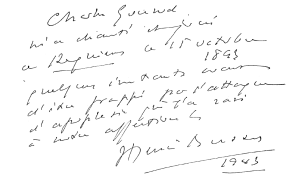

Lors du concert donné par le Chœur de chambre Les Temperamens Variations, une explication sur les circonstances de la création de ce requiem a été faite. Pour y revenir rapidement, la mort de son petit-fils Maurice à l’âge de cinq ans l’a poussé à offrir cette ultime partition. Le début de la composition date de 1889 et il le termine le 22 mars 1891. Mais il y revient en 1893 et envoie d’ailleurs le 21 février de cette même année une lettre à la Société des Concerts : “Je viens de mettre la dernière main à une messe de Requiem, ma dernière œuvre sans doute”. Dans un autre passage de cette lettre, il demande “de l’exécuter l’an prochain, que je sois ou non de ce monde”. Le 15 octobre, il continue à travailler sur ce Requiem en Ut majeur et le chante d’ailleurs à Henri Büsser, chargé d’en faire la réduction pour piano et pour orgue. Quelques heures après avoir joué et chanté tout ce requiem avec sa fille, il est victime d’une attaque et meurt trois jours plus tard sans avoir repris connaissance. Il aurait sans doute été compréhensible de créer son œuvre lors de ses funérailles, mais il n’en est rien. Conformément à ses souhaits, la grande cérémonie donnée à La Madeleine ne sera accompagnée que d’orgue et de plain-chant. Les 23 et 24 mars 1894, le Requiem en Ut majeur est enfin créé au Conservatoire (les Vendredi et Samedi saints). À la tête de l’orchestre, on retrouve Paul Taffanel et la distribution vocale est constituée d’Éléonore Blanc (soprano), Blanche Boidin-Puisais (mezzo-soprano), Fritz Albert Warmbrodt (ténor) et Numa Auguez (baryton). Un an après la mort du compositeur, l’ouvrage est de nouveau donné à la Madeleine cette fois dans une grande cérémonie en l’honneur de Gounod. Le 17 octobre 1894, Gabriel Fauré est à la tête de 120 chanteurs et instrumentistes pour une grande représentation où Théodore Dubois est à l’orgue alors que Fritz Albert Warmbrodt et Numa Auguez reprennent leurs parties. À l’époque, la tradition voulait que les pupitres féminins soient chantés par des enfants. Ainsi, les femmes du chœur de l’Opéra de Paris et de l’Opéra-Comique sont remplacées par les trente enfants du chœur de l’église. Les deux parties solistes sont aussi chantées par des enfants dont un certain Barrau (on ne trouve pas le nom de l’autre enfant). L’évènement était de taille car tout le monde musical parisien et même étranger y assistait. Ainsi, Ambroise Thomas et Giuseppe Verdi avaient été invités par le président français mais la réception a finalement été reportée pour qu’ils puissent assister à ce requiem. Au sujet du dernier mouvement, Verdi aurait d’ailleurs eu ces propos : “C’est dans la vision de l’immortalité bienheureuse que Gounod a pu trouver ses accents de l’âme qui fuit la terre pour se jeter, aimante et repentante, dans les bras de Dieu.”.

À l’origine, la partition s’articulait autour de cinq numéros :

- 1 – Introït et Kyrie

- 2 – Séquence

- 3 – Sanctus

- 4 – Benedictus

- 5 – Agnus Dei et Communion

Mais Gounod avait aussi composé un Pie Jesu que l’on pouvait substituer au Benedictus. Voilà pourquoi de nos jours on entend ce requiem en six parties car on joue en général le tout. Par rapport au requiem traditionnel, il manque le graduel ainsi que l’offertoire. Pour ce dernier, il avait composé de nombreux offertoires pour orgue seul quelques années auparavant et l’on peut supposer que l’un d’eux peut être intégré comme cela était accepté par l’église. Une autre originalité dans ce Requiem en Ut majeur est bien sûr cette tonalité lumineuse que l’on associe guère à cette messe des morts. Bien sûr, un autre Requiem en Ut était très connu et même considéré comme la référence à l’époque : celui de Luigi Cherubini était très connu dans l’univers parisien, mais était lui en Ut mineur. Quelques années auparavant, Gounod offrait son immense Mors et Vita dont la première partie est déjà un requiem en ut majeur. La musique qu’il offre pour son petit-fils n’est pas une musique de terreur et d’effroi, mais plutôt une musique d’apaisement et d’espoir. On retrouve par certains côtés ce que Campra avait déjà proposé dans sa Messe de Requiem : une partition souvent baignée de lumière où l’on entend parfois l’angoisse du peuple suppliant mais jamais la peur d’un jugement terrible.On retiendra même une grande luminosité pour le Recodare par exemple. Et comment résister à la délicatesse du Benedictus avec ce balancement entre les deux solistes soprano et ténor que viennent rejoindre avec beaucoup de douceur le grand chœur ? La légende veut que c’est en travaillant sur une réduction de cette pièce que Gounod fut pris de malaise et qu’on le retrouva la tête en avant, retenue par sa pipe qui s’appuyait sur le bureau.

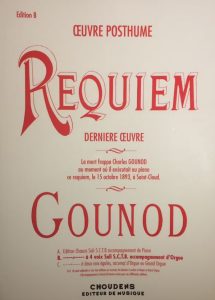

La partition a été composée à l’origine pour une formation de quatre solistes (soprano, alto, ténor et baryton), un chœur mixte, un orchestre et un grand orgue. Cette formation se retrouve déjà dans Mors et Vita composé quelques années auparavant. Comme il a été dit plus haut, Gounod a demandé à Henri Büsser de composer une réduction pour piano et un autre pour orgue (toujours avec chœur et quatuor de solistes). Ce sont a priori les deux seules versions commandées. Mais Henri Büsser propose aussi une version pour deux voix égales et orgue cette fois sans partie de chœur. Et puis on trouve dans les enregistrements une version pour orchestre de chambre : deux violons, un alto, un violoncelle, une contrebasse, une harpe et un orgue. Difficile de savoir d’où provient cette version de la partition. Est-ce une autre réduction de la part de Büsser comme le suggère André Challet dans le livret accompagnant son enregistrement? On peut en douter étant donné que les trois réductions de Büsser ont été publiées chez Choudens alors que celle-ci n’est pas trouvable. Est-ce une possibilité laissée par Charles Gounod dans sa partition? De reprendre une partie des lignes instrumentales de ces instruments? Cela semble étrange car il manquerait alors des parties de l’orchestre comme les vents entre autres. Le mystère demeure sur cette version de la partition. En 2011, Barbara Grossmann des éditions Carus se penche sur la partition autographe qui se trouve à la Bibliothèque Nationale de France pour réaliser une édition critique non seulement de la partition d’orchestre telle qu’elle est parue aux alentours de 1895 chez Choudens, mais surtout des versions réduites par Büsser. En effet, si la commande a été passée directement par le compositeur, il n’a jamais pu donner son avis sur le travail de Büsser et Barbara Grossmann considère que les réductions existantes ne sont pas au niveau de ce que l’on peut espérer de nos jours. Sortent donc en 2011 trois partitions : la partition d’orchestre (et le matériel complet), une version avec un accompagnement pour piano de Paul Horn et enfin une version avec un accompagnement d’orgue de Zsigmond Szathamáry.

Charles Gounod / m’a chanté et joué / ce Requiem le 15 octobre / 1893 / quelques instants avant / d’être frappé par l’attaque / d’apoplexie qui l’a ravi / à notre affection / Henri Büsser / 1943

Étrangement, cette œuvre si peu donnée en concert (pâlissant devant le succès du Requiem en Ré mineur de Fauré) possède une belle discographie : six enregistrements de 1978 à 2014. En 1943, une représentation sous la direction d’Henri Büsser fut même diffusée en direct de La Madeleine à la radio française mais il semble qu’il n’y ait pas eu d’archive de cet événement. Bien sûr, plusieurs versions de la partition sont représentées à part la version pour piano et la version pour deux voix égales :

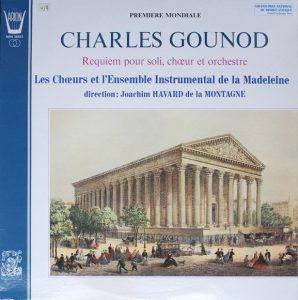

- Version pour orchestre : Joachim Havard de la Montagne en 1978 ainsi que Francis Bardot en 1996

- Version pour orchestre de chambre : André Charlet en 1993, Bernard Lallement en 2007 et Michel Corboz en 2010

- Version pour orgue : Risto Joost en 2014 dans la nouvelle transcription de Zsigmond Szathamáry.

Difficile vu les différences d’effectif de faire des comparaisons par pupitres ou ensemble comme cela a été fait en général dans les autres comparatifs sur les œuvres de Gounod. Ici il semble plus logique dans un premier temps de décrire les différences par rapport à la partition, les points positifs et négatifs ainsi que les choix du chef de chaque enregistrement avant de conclure sur un choix ou du moins des conseils d’écoute. Il faut tout de même noter les grandes différences à l’écoute entre ces trois effectifs. Dans la version pour orchestre, nous avons une grande démonstration, quelque chose d’impressionnant et de magnifique. La version pour orchestre de chambre donne à ce requiem quelque chose de plus pudique et intime, plus adapté selon certains vu les circonstances de la composition. Mais d’un autre côté, Gounod a bien composé pour orchestre. Enfin, la version pour orgue offre un cadre plus sobre encore et une certaine simplicité même si il y a beaucoup de contrastes du fait des larges capacités de l’instrument, offrant quelque chose de presque séraphique dans les moments doux et aigus alors que les trompettes s’imposent par des registres très expressifs. Les trois versions sont en fait passionnantes à écouter et à comparer!

Commençons par le premier enregistrement de cette collection, celui enregistré en 1978 par Joachim Havard de la Montagne dans l’église de La Madeleine où avait été célébrée la mort du compositeur un an après son décès avec cette même œuvre. Pour ce qui est de l’effectif, le chef choisit un grand chœur mixte, un grand orchestre bien sûr et un quatuor de solistes adultes. Mais comme cela a été indiqué dans la partition, il choisit de faire chanter le Recordare non pas par la soprano mais par un enfant. C’est d’ailleurs ici que l’on peut se poser une question : les informations du disque indiquent trois soprano : Claude Saneva, Éliane Durand et Françoise Laurent. Si l’on trouve trace des deux premières comme soprano, il est difficile de trouver trace de la troisième. Est-ce elle qui chante le Recordare? Mais dans ce cas, pourquoi deux soprano adultes? On ne saura sans doute pas plus sur cet enregistrement très difficile à trouver. Pour ce qui est de la partition en elle-même, il n’y a pas de coupures (comme d’ailleurs pour toutes les versions qui suivront), mais des changements entre les solistes et le chœur réguliers durant la partition! Ainsi, le Quid sum miser doit être chanté selon la partition pour le ténor et la basse solistes alors qu’ici c’est le chœur. Il en sera de même dans le Quaerens me alors que lors de l’Ingemisco les solistes alternent avec avec le chœur. Enfin, le Pie Jesu verra les solistes remplacés par le chœur au début avant qu’ils ne leur cède la place par la suite. Approximations? Tradition à la Madeleine? Là encore, le peu de documentation ne peut répondre à la question. La prise de son n’aide pas à bien entendre toutes les nuances. En 1978, dans une église qui n’aide peut-être pas les micros… nous avons un son un peu gris (peut-être aussi du fait de la numérisation du disque vinyle et de son nettoyage) qui atténue les couleurs de la partition. Les solistes sont donc au nombre de six pour ce disque : Claude Saneva / Eliane Durand / Françoise Laurent (soprano), Nadine Ruthembourg (alto), Michel Martin (ténor) et Michel Marret (baryton). Il faut bien avouer que s’ils chantent parfaitement leurs partitions, ils restent assez anonymes avec des timbres peu flattés par la prise de son. Le Chœur et l’Ensemble Instrumental de La Madeleine sont du même niveau. Pas de mauvaise chose ici mais une interprétation qui manque de couleur et de nuances, passant du mezzo-forte au forte sans toutes les nuances que l’on peut voir sur la partition. Joachim Havard de la Montagne dirige très lentement et là encore sans beaucoup de nuances la partition. On peut comprendre que la critique ait salué une telle parution en 1978 d’un Grand prix national du disque lyrique et du Grand prix Jacques Ibert, mais la comparaison avec les autres versions est assez cruelle pour cet enregistrement.

Commençons par le premier enregistrement de cette collection, celui enregistré en 1978 par Joachim Havard de la Montagne dans l’église de La Madeleine où avait été célébrée la mort du compositeur un an après son décès avec cette même œuvre. Pour ce qui est de l’effectif, le chef choisit un grand chœur mixte, un grand orchestre bien sûr et un quatuor de solistes adultes. Mais comme cela a été indiqué dans la partition, il choisit de faire chanter le Recordare non pas par la soprano mais par un enfant. C’est d’ailleurs ici que l’on peut se poser une question : les informations du disque indiquent trois soprano : Claude Saneva, Éliane Durand et Françoise Laurent. Si l’on trouve trace des deux premières comme soprano, il est difficile de trouver trace de la troisième. Est-ce elle qui chante le Recordare? Mais dans ce cas, pourquoi deux soprano adultes? On ne saura sans doute pas plus sur cet enregistrement très difficile à trouver. Pour ce qui est de la partition en elle-même, il n’y a pas de coupures (comme d’ailleurs pour toutes les versions qui suivront), mais des changements entre les solistes et le chœur réguliers durant la partition! Ainsi, le Quid sum miser doit être chanté selon la partition pour le ténor et la basse solistes alors qu’ici c’est le chœur. Il en sera de même dans le Quaerens me alors que lors de l’Ingemisco les solistes alternent avec avec le chœur. Enfin, le Pie Jesu verra les solistes remplacés par le chœur au début avant qu’ils ne leur cède la place par la suite. Approximations? Tradition à la Madeleine? Là encore, le peu de documentation ne peut répondre à la question. La prise de son n’aide pas à bien entendre toutes les nuances. En 1978, dans une église qui n’aide peut-être pas les micros… nous avons un son un peu gris (peut-être aussi du fait de la numérisation du disque vinyle et de son nettoyage) qui atténue les couleurs de la partition. Les solistes sont donc au nombre de six pour ce disque : Claude Saneva / Eliane Durand / Françoise Laurent (soprano), Nadine Ruthembourg (alto), Michel Martin (ténor) et Michel Marret (baryton). Il faut bien avouer que s’ils chantent parfaitement leurs partitions, ils restent assez anonymes avec des timbres peu flattés par la prise de son. Le Chœur et l’Ensemble Instrumental de La Madeleine sont du même niveau. Pas de mauvaise chose ici mais une interprétation qui manque de couleur et de nuances, passant du mezzo-forte au forte sans toutes les nuances que l’on peut voir sur la partition. Joachim Havard de la Montagne dirige très lentement et là encore sans beaucoup de nuances la partition. On peut comprendre que la critique ait salué une telle parution en 1978 d’un Grand prix national du disque lyrique et du Grand prix Jacques Ibert, mais la comparaison avec les autres versions est assez cruelle pour cet enregistrement.

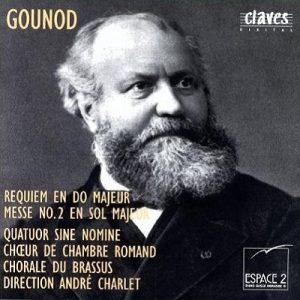

On passe maintenant à l’enregistrement dirigé par André Charlet en 1993. Cette version a longtemps été la seule et unique que j’ai écoutée et j’y suis donc très fortement attaché. Mais l’écoute détaillée avec la partition m’a fait découvrir bien des infidélités! Nous sommes ici sur la version pour quatuor à corde, contrebasse, harpe et orgue. La partition est bien complète mais si certains numéros respectent bien l’équilibre entre les solistes et le chœur, de nombreux autres inversent à l’envie les deux effectifs! Ainsi dès le Liber scriptus, seules les basses font leur entrée alors que normalement l’intégralité du chœur arrive. Ensuite dans le Rex tremendae, le ténor arrive seul à la place du chœur. Dans l’Ingemisco, une partie est chantée par le ténor puis la soprano avant le retour du chœur alors que normalement tout le chœur doit arriver directement. Dans l’Oro supplex et le Lacrimosa, la basse arrive seule au lieu de tout le chœur. Tout est bouleversé pour le Benedictus où la reprise n’est faite que par le ténor et la soprano au lieu du chœur, ensuite on devrait avoir un doublage ténor/basse et soprano/alto alors que nous n’avons finalement que soprano et ténor. Pour le Pie Jesu, les solistes chantent seuls tout le numéro alors qu’ils devraient être rejoints par le chœur. Mais c’est surtout l’Agnus Dei qui est modifié avec une reprise supplémentaire et le retour chanté du Pie Jesu à la fin. Si l’orchestre site la phrase de ce passage, la partition ne mentionne nulle part la reprise chantée du Pie Jesu. Voilà donc une version bien déformée de la partition. Là encore, on s’interroge sur le pourquoi de tant d’inversions? Si certains moments de la partition piano ne sont pas forcément toujours très clairs sur le changement entre solistes et chœur, il n’y a tout de même pas autant d’interrogations j’imagine pour un chef professionnel sur une partition d’orchestre. On peut croire que le chef a voulu modifier et alterner les effectifs à des fins expressives et augmenter les temps de chant des solistes dans certains numéros où ils n’apparaissaient pas. Mais ce n’est pas la partition telle que voulue par Charles Gounod. C’est d’autant plus dommage que les instrumentistes (le Quatuor Sine Nomine rejoint par Michel Veillon à la contrebasse, Christine Fleischmann à la harpe et François Margot à l’orgue) sont très bons et que la prise de son est très chaleureuse. Les chanteurs sont eux aussi d’un haut niveau avec des timbres superbes notamment chez les deux femmes : Eva Buffoni offre son beau soprano lyrique et Irène Friedli un beau timbre sombre d’alto. Ruben Amoretti et Alain Clément (respectivement ténor et basse) tiennent de belle manière leur rang aussi. Et le Chœur de Chambre Romand est superbe lui aussi, d’une grande rondeur et douceur dans les timbres. André Charlet sait animer la partition et alterner moments d’un grand lyrisme à des passages plus magistraux. Mais ces multiples adaptations sont vraiment dommageables pour cet enregistrement.

On passe maintenant à l’enregistrement dirigé par André Charlet en 1993. Cette version a longtemps été la seule et unique que j’ai écoutée et j’y suis donc très fortement attaché. Mais l’écoute détaillée avec la partition m’a fait découvrir bien des infidélités! Nous sommes ici sur la version pour quatuor à corde, contrebasse, harpe et orgue. La partition est bien complète mais si certains numéros respectent bien l’équilibre entre les solistes et le chœur, de nombreux autres inversent à l’envie les deux effectifs! Ainsi dès le Liber scriptus, seules les basses font leur entrée alors que normalement l’intégralité du chœur arrive. Ensuite dans le Rex tremendae, le ténor arrive seul à la place du chœur. Dans l’Ingemisco, une partie est chantée par le ténor puis la soprano avant le retour du chœur alors que normalement tout le chœur doit arriver directement. Dans l’Oro supplex et le Lacrimosa, la basse arrive seule au lieu de tout le chœur. Tout est bouleversé pour le Benedictus où la reprise n’est faite que par le ténor et la soprano au lieu du chœur, ensuite on devrait avoir un doublage ténor/basse et soprano/alto alors que nous n’avons finalement que soprano et ténor. Pour le Pie Jesu, les solistes chantent seuls tout le numéro alors qu’ils devraient être rejoints par le chœur. Mais c’est surtout l’Agnus Dei qui est modifié avec une reprise supplémentaire et le retour chanté du Pie Jesu à la fin. Si l’orchestre site la phrase de ce passage, la partition ne mentionne nulle part la reprise chantée du Pie Jesu. Voilà donc une version bien déformée de la partition. Là encore, on s’interroge sur le pourquoi de tant d’inversions? Si certains moments de la partition piano ne sont pas forcément toujours très clairs sur le changement entre solistes et chœur, il n’y a tout de même pas autant d’interrogations j’imagine pour un chef professionnel sur une partition d’orchestre. On peut croire que le chef a voulu modifier et alterner les effectifs à des fins expressives et augmenter les temps de chant des solistes dans certains numéros où ils n’apparaissaient pas. Mais ce n’est pas la partition telle que voulue par Charles Gounod. C’est d’autant plus dommage que les instrumentistes (le Quatuor Sine Nomine rejoint par Michel Veillon à la contrebasse, Christine Fleischmann à la harpe et François Margot à l’orgue) sont très bons et que la prise de son est très chaleureuse. Les chanteurs sont eux aussi d’un haut niveau avec des timbres superbes notamment chez les deux femmes : Eva Buffoni offre son beau soprano lyrique et Irène Friedli un beau timbre sombre d’alto. Ruben Amoretti et Alain Clément (respectivement ténor et basse) tiennent de belle manière leur rang aussi. Et le Chœur de Chambre Romand est superbe lui aussi, d’une grande rondeur et douceur dans les timbres. André Charlet sait animer la partition et alterner moments d’un grand lyrisme à des passages plus magistraux. Mais ces multiples adaptations sont vraiment dommageables pour cet enregistrement.

En 1996, retour à la partition pour orchestre avec l’enregistrement de Francis Bardot. Si le disque s’enorgueillit d’être le premier enregistrement mondial, il y a donc déjà la version de Havard de la Montagne pour la version orchestrale ainsi que la version précédente dans le format de chambre. Mais le peu de diffusion de la première version peut faire comprendre que cette nouvelle version pour orchestre soit prise pour une première mondiale. Le seul choix fait ici par le chef est de confier les deux rôles solistes de soprano et d’alto à deux enfants et les pupitres du chœur associés sont aussi tenus par des enfants, comme cela se faisait à l’époque de la création à la Madeleine. Si l’on peut regretter cette pratique pour la beauté des timbres, elle se comprend et est au final respectueuse d’une pratique que Gounod connaissait. Respectueux, cet enregistrement l’est aussi sur l’exécution puisqu’ici on ne note aucune altération des équilibres souhaités par le compositeur : le chœur chante au bon moment, les solistes aussi… tout est en ordre donc! En 1996, cet enregistrement est réalisé dans l’église Saint-Clodoald de Saint-Cloud, soit à huit minutes à pied du chalet où Charles Gounod habitait lors de la composition de ce requiem. La prise de son est superbe avec beaucoup de relief et un équilibre parfait entre les différents éléments : chœur, solistes, orchestre, orgue… tout se complète parfaitement sans s’écraser. Il faut saluer d’ailleurs la beauté du son de l’orgue tenu par Pascale Mélis qui offre un magnifique soutien à l’orchestre en augmentant la densité du son sans être pour autant agressif. La Maîtrise des Hauts-de-Seine a été fondée en 1970 par Francis Bardot, le chef d’orchestre de cet enregistrement. Elle prouve encore une fois la qualité de son travail avec des pupitres magnifiques, que ce soit les sopranos et les altos, mais aussi ténor et basse. Le travail sur le texte, sur les nuances et les accentuations est magnifique et fait vivre le texte. Les timbres des pupitres de soprano et d’alto offrent un allègement des textures et une pureté qui sonne parfaitement avec le propos de ce requiem en mémoire d’un jeune enfant, requiem non pas de douleur mais d’espoir et de lumière. Les deux enfants solistes chantent de très belle manière et si leur timbre reste un petit peu pauvre en couleur du fait de leur âge, le chant est parfaitement juste et sonore même lorsque le quatuor de soliste chante en ensemble. Il faut sans doute aussi féliciter Gilles Vitale et Hubert Dény (ténor et basse) qui s’accordent très bien à ces petits formats sans les écraser. Les deux chanteurs offrent d’ailleurs de beaux timbres. Enfin, le maître d’œuvre à plus d’un titre donc de cet enregistrement est à saluer. Francis Bardot dirige l’Orchestre Bernard Thomas (orchestre tout à fait correct ici) et son chœur avec beaucoup d’intelligence et de finesse. On entend ici enfin toutes les nuances que l’on peut imaginer, toutes les couleurs et la lumière qui doit se dégager de cette partition. Si ces couleurs étaient partiellement présentes dans l’enregistrement d’André Charlet, les timbres beaucoup plus différenciés de l’orchestre nous offrent encore plus de nuances et le chœur se montre admirable. On comprend parfaitement l’Orphée d’Or 1997 qui couronne cette parution!

En 1996, retour à la partition pour orchestre avec l’enregistrement de Francis Bardot. Si le disque s’enorgueillit d’être le premier enregistrement mondial, il y a donc déjà la version de Havard de la Montagne pour la version orchestrale ainsi que la version précédente dans le format de chambre. Mais le peu de diffusion de la première version peut faire comprendre que cette nouvelle version pour orchestre soit prise pour une première mondiale. Le seul choix fait ici par le chef est de confier les deux rôles solistes de soprano et d’alto à deux enfants et les pupitres du chœur associés sont aussi tenus par des enfants, comme cela se faisait à l’époque de la création à la Madeleine. Si l’on peut regretter cette pratique pour la beauté des timbres, elle se comprend et est au final respectueuse d’une pratique que Gounod connaissait. Respectueux, cet enregistrement l’est aussi sur l’exécution puisqu’ici on ne note aucune altération des équilibres souhaités par le compositeur : le chœur chante au bon moment, les solistes aussi… tout est en ordre donc! En 1996, cet enregistrement est réalisé dans l’église Saint-Clodoald de Saint-Cloud, soit à huit minutes à pied du chalet où Charles Gounod habitait lors de la composition de ce requiem. La prise de son est superbe avec beaucoup de relief et un équilibre parfait entre les différents éléments : chœur, solistes, orchestre, orgue… tout se complète parfaitement sans s’écraser. Il faut saluer d’ailleurs la beauté du son de l’orgue tenu par Pascale Mélis qui offre un magnifique soutien à l’orchestre en augmentant la densité du son sans être pour autant agressif. La Maîtrise des Hauts-de-Seine a été fondée en 1970 par Francis Bardot, le chef d’orchestre de cet enregistrement. Elle prouve encore une fois la qualité de son travail avec des pupitres magnifiques, que ce soit les sopranos et les altos, mais aussi ténor et basse. Le travail sur le texte, sur les nuances et les accentuations est magnifique et fait vivre le texte. Les timbres des pupitres de soprano et d’alto offrent un allègement des textures et une pureté qui sonne parfaitement avec le propos de ce requiem en mémoire d’un jeune enfant, requiem non pas de douleur mais d’espoir et de lumière. Les deux enfants solistes chantent de très belle manière et si leur timbre reste un petit peu pauvre en couleur du fait de leur âge, le chant est parfaitement juste et sonore même lorsque le quatuor de soliste chante en ensemble. Il faut sans doute aussi féliciter Gilles Vitale et Hubert Dény (ténor et basse) qui s’accordent très bien à ces petits formats sans les écraser. Les deux chanteurs offrent d’ailleurs de beaux timbres. Enfin, le maître d’œuvre à plus d’un titre donc de cet enregistrement est à saluer. Francis Bardot dirige l’Orchestre Bernard Thomas (orchestre tout à fait correct ici) et son chœur avec beaucoup d’intelligence et de finesse. On entend ici enfin toutes les nuances que l’on peut imaginer, toutes les couleurs et la lumière qui doit se dégager de cette partition. Si ces couleurs étaient partiellement présentes dans l’enregistrement d’André Charlet, les timbres beaucoup plus différenciés de l’orchestre nous offrent encore plus de nuances et le chœur se montre admirable. On comprend parfaitement l’Orphée d’Or 1997 qui couronne cette parution!

Retour à une version chambriste pour l’enregistrement dirigé par Bernard Lallement en 2007 à Versailles. Contrairement à Charlet, on a peu de changements dans la partition même si on retrouve ce final modifié où le Pie Jesu est repris chanté à la toute fin de l’interprétation alors qu’il n’en est nullement fait mention dans aucune partition que j’ai trouvée, c’est à dire les partitions orchestre, piano, orgue et pour deux voix égales. On notera aussi que la reprise de l’Agnus Dei est donnée aux solistes et non au chœur, sans doute pour faciliter le piano qui clôt normalement ce numéro. On sent que cet enregistrement n’a pas bénéficié des mêmes conditions techniques que le précédent. Le son est beaucoup moins détaillé et les équilibres moins travaillés. Et il faut aussi avouer que même si nous retrouvons ici un chœur adulte et des solistes adultes, le niveau des chanteurs n’est pas au même niveau, surtout pour le chœur. Les timbres de la Chorale Franco-Allemande de Paris n’ont pas la même finesse et la même netteté que ceux de la Maîtrise. Les nuances sont peu présentes et on entend parfois quelques voix s’échapper des ensembles. Les quatre solistes semblent eux aussi fragiles. Leur prestation est tout à fait correcte, mais la voix n’a pas la stabilité que l’on peut attendre. Les timbres de Li Chin Huang et Daîa Durimel sont assez beaux mais semblent s’altérer dans les extrêmes des tessitures pourtant pas très étendues. Pierre Vaello (ténor) offre une voix peu stable qui peine à tenir les lignes si belles dévolues à son pupitre alors que Bruno Dubois montre une voix assez peu homogène. Le Quintette à cordes de Versailles ainsi que Sandrine Pourailly à la harpe et Georges Bessonnet à l’orgue donnent un accompagnement de belle qualité et Bernard Lallement dirige ce requiem de façon assez métronomique et sans toutes les nuances que l’on peut attendre.

Retour à une version chambriste pour l’enregistrement dirigé par Bernard Lallement en 2007 à Versailles. Contrairement à Charlet, on a peu de changements dans la partition même si on retrouve ce final modifié où le Pie Jesu est repris chanté à la toute fin de l’interprétation alors qu’il n’en est nullement fait mention dans aucune partition que j’ai trouvée, c’est à dire les partitions orchestre, piano, orgue et pour deux voix égales. On notera aussi que la reprise de l’Agnus Dei est donnée aux solistes et non au chœur, sans doute pour faciliter le piano qui clôt normalement ce numéro. On sent que cet enregistrement n’a pas bénéficié des mêmes conditions techniques que le précédent. Le son est beaucoup moins détaillé et les équilibres moins travaillés. Et il faut aussi avouer que même si nous retrouvons ici un chœur adulte et des solistes adultes, le niveau des chanteurs n’est pas au même niveau, surtout pour le chœur. Les timbres de la Chorale Franco-Allemande de Paris n’ont pas la même finesse et la même netteté que ceux de la Maîtrise. Les nuances sont peu présentes et on entend parfois quelques voix s’échapper des ensembles. Les quatre solistes semblent eux aussi fragiles. Leur prestation est tout à fait correcte, mais la voix n’a pas la stabilité que l’on peut attendre. Les timbres de Li Chin Huang et Daîa Durimel sont assez beaux mais semblent s’altérer dans les extrêmes des tessitures pourtant pas très étendues. Pierre Vaello (ténor) offre une voix peu stable qui peine à tenir les lignes si belles dévolues à son pupitre alors que Bruno Dubois montre une voix assez peu homogène. Le Quintette à cordes de Versailles ainsi que Sandrine Pourailly à la harpe et Georges Bessonnet à l’orgue donnent un accompagnement de belle qualité et Bernard Lallement dirige ce requiem de façon assez métronomique et sans toutes les nuances que l’on peut attendre.

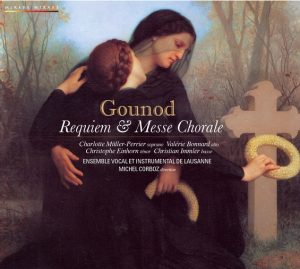

En 2010, voici enfin un enregistrement largement diffusé et qui donne à entendre des ensembles reconnus. Michel Corboz peut en effet compter sur le partenariat avec Mirare. Le chef choisit la version de chambre ici encore pour enregistrer ce Requiem en Ut majeur. Il existe de nombreux enregistrements de ce chef dans le domaine baroque et l’on pouvait donc espérer un respect complet de la partition. Mais après réflexion, si il a fait beaucoup pour la musique baroque française entre autres, ce n’était pas forcément le plus orthodoxe des chefs! Et ici encore, quelques adaptations… Dans l’Ingemisco qui est normalement entièrement chanté par le chœur, les solistes interviennent. Ensuite dans le Oro supplex, les pupitres du chœur soprano/ténor, puis alto/basse entrent en premier (ce qui est conforme à la partition piano) alors que la partition d’orchestre fait entrer les quatre pupitres en même temps. Dans le Benedictus, il re-divise le chœur en deux ensembles lors de la reprise avec d’abord les hommes puis les femmes avant le retour du chœur entier. Enfin dans le Pie Jesu, il échange les arrivées avec d’abord le chœur dans “Dona eis” puis les solistes arrivent alors que la partition indique l’inverse. Mais on notera que contrairement à ses collègues qui ont choisi la version de chambre, il n’intègre par le Pie Jesu dans le final de l’Agnus Dei, restant ainsi conforme à la partition! Peu d’interventions mais tout de même cette façon de ne pas suivre la partition telle qu’elle est écrite est assez étrange. La prise de son est magnifique et offre un bel équilibre sur tous les plans. On regrettera par contre un orgue aussi peu sonore, comme si le choix avait été fait de jouer sur un petit orgue positif et non sur un grand orgue. L’Ensemble Instrumental de Lausanne est superbe de timbre et de nuances, tout comme l’Ensemble Vocal de Lausanne. Les différents pupitres sont d’une parfaite homogénéité tout au long de l’interprétation avec une variation de dynamiques magnifiques et une vivacité dans certains traits du texte splendides. Il faut aussi saluer la beauté des timbres des quatre solistes : Charlotte Müller-Perrier (soprano), Valérie Bonnard (alto), Christophe Einhorn (ténor) et Christian Immler (baryton). Michel Corboz dirige avec beaucoup de passion et de beauté la partition, sachant offrir la sensualité que réclame étrangement cette partition, dosant parfaitement les contrastes et jouant justement sur ceux-ci en augmentant les écarts de dynamique. Un très bel enregistrement donc là encore!

En 2010, voici enfin un enregistrement largement diffusé et qui donne à entendre des ensembles reconnus. Michel Corboz peut en effet compter sur le partenariat avec Mirare. Le chef choisit la version de chambre ici encore pour enregistrer ce Requiem en Ut majeur. Il existe de nombreux enregistrements de ce chef dans le domaine baroque et l’on pouvait donc espérer un respect complet de la partition. Mais après réflexion, si il a fait beaucoup pour la musique baroque française entre autres, ce n’était pas forcément le plus orthodoxe des chefs! Et ici encore, quelques adaptations… Dans l’Ingemisco qui est normalement entièrement chanté par le chœur, les solistes interviennent. Ensuite dans le Oro supplex, les pupitres du chœur soprano/ténor, puis alto/basse entrent en premier (ce qui est conforme à la partition piano) alors que la partition d’orchestre fait entrer les quatre pupitres en même temps. Dans le Benedictus, il re-divise le chœur en deux ensembles lors de la reprise avec d’abord les hommes puis les femmes avant le retour du chœur entier. Enfin dans le Pie Jesu, il échange les arrivées avec d’abord le chœur dans “Dona eis” puis les solistes arrivent alors que la partition indique l’inverse. Mais on notera que contrairement à ses collègues qui ont choisi la version de chambre, il n’intègre par le Pie Jesu dans le final de l’Agnus Dei, restant ainsi conforme à la partition! Peu d’interventions mais tout de même cette façon de ne pas suivre la partition telle qu’elle est écrite est assez étrange. La prise de son est magnifique et offre un bel équilibre sur tous les plans. On regrettera par contre un orgue aussi peu sonore, comme si le choix avait été fait de jouer sur un petit orgue positif et non sur un grand orgue. L’Ensemble Instrumental de Lausanne est superbe de timbre et de nuances, tout comme l’Ensemble Vocal de Lausanne. Les différents pupitres sont d’une parfaite homogénéité tout au long de l’interprétation avec une variation de dynamiques magnifiques et une vivacité dans certains traits du texte splendides. Il faut aussi saluer la beauté des timbres des quatre solistes : Charlotte Müller-Perrier (soprano), Valérie Bonnard (alto), Christophe Einhorn (ténor) et Christian Immler (baryton). Michel Corboz dirige avec beaucoup de passion et de beauté la partition, sachant offrir la sensualité que réclame étrangement cette partition, dosant parfaitement les contrastes et jouant justement sur ceux-ci en augmentant les écarts de dynamique. Un très bel enregistrement donc là encore!

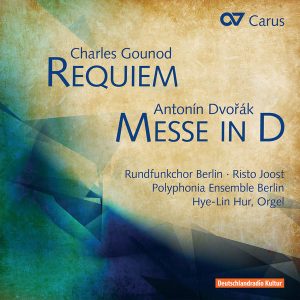

Enfin, le dernier enregistrement nous propose la version pour orgue. Malheureusement, aucun enregistrement de la version arrangée par Henri Büsser n’est disponible et il est donc difficile de déterminer les changements qui ont été faits par Zsigmond Szathamáry. Mais déjà, on peut dire que la qualité sonore de cet enregistrement de 2014 dirigé par Risto Joost est magnifique! La prise de son de l’orgue est splendide, rendant parfaitement les changements de registres, les effets d’écho et les dynamiques. De même pour le chœur et les solistes parfaitement captés. Hye-Lin Hur à l’orgue semble disposer de possibilités infinies avec son instrument. L’orgue de la Paulus-Kirche de Berlin était tout neuf en 2014 puisqu’il a été installé et inauguré l’année précédente : 44 registres et 2673 tuyaux permettent tout ce luxe de détails dans l’accompagnement. Magnifique prestation où l’on entend finalement presque tout l’orchestre! Le Rundfunkchor de Berlin est lui aussi à mettre au crédit de cet enregistrement. Que de nuances, que de détails dans le chant pour rendre le texte et la mélodie toujours plus expressifs! Le quatuor de solistes est superbe aussi avec un ensemble parfait dans le Quaerens me par exemple. On notera juste un peu trop de distance par moments pour George Witt (baryton) alors que les trois autres solistes (Anne Bretschneider – soprano, Christine Lichtenberg – alto et Holger Marks – ténor) sont parfaitement équilibrés. Leurs interventions sont aussi parfaitement en place que celles du chœur et ils nous offrent des moments suspendus splendides. On croit entendre par moments des effets de spatialisation comme dans le Benedictus avec un ténor légèrement éloigné et la soprano qui lui répond. Risto Joost tire de tout cet ensemble de musiciens une version splendide, qui fascine constamment, mettant en avant la beauté de la partition. On aurait pu craindre quelque chose de très aride avec uniquement un orgue mais le rendu est loin de cela, avec au contraire une lumière et une simplicité qui offre la partition “toute nue” si l’on peut se permettre. Magnifique dernière version captée en partenariat avec la maison d’édition Carus. Si cela ne donne pas envie à d’autres formations de proposer le Requiem en Ut majeur de Charles Gounod, c’est à n’y rien comprendre!

Enfin, le dernier enregistrement nous propose la version pour orgue. Malheureusement, aucun enregistrement de la version arrangée par Henri Büsser n’est disponible et il est donc difficile de déterminer les changements qui ont été faits par Zsigmond Szathamáry. Mais déjà, on peut dire que la qualité sonore de cet enregistrement de 2014 dirigé par Risto Joost est magnifique! La prise de son de l’orgue est splendide, rendant parfaitement les changements de registres, les effets d’écho et les dynamiques. De même pour le chœur et les solistes parfaitement captés. Hye-Lin Hur à l’orgue semble disposer de possibilités infinies avec son instrument. L’orgue de la Paulus-Kirche de Berlin était tout neuf en 2014 puisqu’il a été installé et inauguré l’année précédente : 44 registres et 2673 tuyaux permettent tout ce luxe de détails dans l’accompagnement. Magnifique prestation où l’on entend finalement presque tout l’orchestre! Le Rundfunkchor de Berlin est lui aussi à mettre au crédit de cet enregistrement. Que de nuances, que de détails dans le chant pour rendre le texte et la mélodie toujours plus expressifs! Le quatuor de solistes est superbe aussi avec un ensemble parfait dans le Quaerens me par exemple. On notera juste un peu trop de distance par moments pour George Witt (baryton) alors que les trois autres solistes (Anne Bretschneider – soprano, Christine Lichtenberg – alto et Holger Marks – ténor) sont parfaitement équilibrés. Leurs interventions sont aussi parfaitement en place que celles du chœur et ils nous offrent des moments suspendus splendides. On croit entendre par moments des effets de spatialisation comme dans le Benedictus avec un ténor légèrement éloigné et la soprano qui lui répond. Risto Joost tire de tout cet ensemble de musiciens une version splendide, qui fascine constamment, mettant en avant la beauté de la partition. On aurait pu craindre quelque chose de très aride avec uniquement un orgue mais le rendu est loin de cela, avec au contraire une lumière et une simplicité qui offre la partition “toute nue” si l’on peut se permettre. Magnifique dernière version captée en partenariat avec la maison d’édition Carus. Si cela ne donne pas envie à d’autres formations de proposer le Requiem en Ut majeur de Charles Gounod, c’est à n’y rien comprendre!

Nous voici rendus à la fin de ce comparatif. Beaucoup de différences ici et il est très difficile de recommander une seule version tant il y a de beautés variées en fonction des effectifs réunis. Bien sûr, il faut écouter une version avec orchestre. Si Joachim Havard de la Montagne est un précurseur, la version dirigée par Francis Bardot chez Forlane offre une qualité toute autre. Pour la version de chambre, les différents tripatouillages des versions Charlet et Lallement tendent à me faire préférer maintenant la version Corboz. Mais Charlet a ses charmes malgré tous les changements qu’il propose dans les équilibres. Enfin, pour l’accompagnement avec orgue, une seule possibilité, mais elle est d’une telle beauté qu’on ne peut que se réjouir! Donc pour les recommandations d’écoutes : Bardot pour l’orchestre (et du coup aussi les parties soprano et alto chantées par des enfants, autre choix intrigant mais finalement très beau), Corboz pour la version de chambre et Joost pour la version orgue. Et surtout, il faut écouter ce Requiem en Ut majeur. Malheureusement trop oublié, il recèle de nombreuses pages magnifiques.

D’ailleurs, il y a quelques semaines, j’ai assisté en concert au Requiem en Ré mineur de Fauré alors que j’étais en pleine écoute des différentes versions du Requiem en Ut majeur de Gounod. Alors que le Requiem de Fauré est souvent monté et considéré comme une grande partition religieuse du répertoire français, j’avoue avoir eu du mal durant une partie de l’exécution tant les mélodies, les textures et les choix d’orchestration de celui de Gounod venaient en comparaison… et pas au bénéfice de l’œuvre de Fauré! Après, étant un admirateur compulsif de Charles Gounod, peut-être ne suis-je pas le plus impartial des auditeurs!

- Charles Gounod (1818-1893), Requiem en Ut majeur

- Claude Saneva / Eliane Durand / Françoise Laurent, soprano

- Nadine Ruthembourg, alto

- Michel Martin, ténor

- Michel Marret, baryton

- Élisabeth Havard de la Montagne, orgue

- Jacqueline Bender, harpe

- Chœur de la Madeleine

- Ensemble instrumental de la Madeleine

- Joachim Havard de la Montagne, direction

- 1 33 tours Arion ARN 38443. Enregistré dans l’église de la Madeleine à Paris, en 1978

- Charles Gounod (1818-1893), Requiem en Ut majeur

- Eva Buffoni, soprano

- Irène Friedli, alto

- Ruben Amoretti, ténor

- Alain Clément, baryton

- Quatuor Sine Nomine

- Michel Veillon, contrebasse

- François Margot, orgue

- Christine Fleischmann, harpe

- Chœur de Chambre Romand

- André Charlet, direction

- 1 CD Claves CD 50-9326. Enregistré au Tembre de Brassus, les 30 et 31 janvier 1993.

- Charles Gounod (1818-1893), Requiem en Ut majeur

- Gilles Vitale, ténor

- Hubert Dény, baryton

- Pascale Mélis, orgue

- Maîtrise des Hauts-de-Seine, Chœur d’Enfants de l’Opéra National de Paris

- Orchestre Bernard Thomas

- Francis Bardot, direction

- 1 CD Forlane FOR 16759. Enregistré dans l’église Saint-Clodoad à Saint-Cloud, en février 1996.

- Charles Gounod (1818-1893), Requiem en Ut majeur

- Li Chin Huang, soprano

- Daïa Durimel, alto

- Pierre Vaello, ténor

- Bruno Dubois, baryton

- Quintette à cordes de Versailles (Jean-François Gonzales, 1er violon – Pauline Maillard, 2e violon – Jérôme Duchemin, alto – Raymond Maillard, violoncelle – Hsiao-Yi Chiang, contrebasse)

- Sandrine Pourailly, harpe

- Georges Bessonnet, orgue

- Chorale Franco-Allemande de Paris

- Bernard Lallement, direction

- 1 CD BNL 112947. Enregistré en la Chapelle de l’Institution Sainte-Marie d’Antony, en mars 2007.

- Charles Gounod (1818-1893), Requiem en Ut majeur

- Charlotte Müller-Perrier, soprano

- Valérie Bonnard, alto

- Christophe Einhorn, ténor

- Christian Immler, baryton

- Ensemble Vocal de Lausanne

- Ensemble Instrumental de Lausanne

- Michel Corboz, direction

- 1 CD Mirare MIR 129. Enregistré à la Ferme de Villefavard en Limousin, du 12 au 13 août 2010.

- Charles Gounod (1818-1893), Requiem en Ut majeur

- Anne Bretschneider, soprano

- Christine Lichtenberg, alto

- Holger Marks, ténor

- Georg Witt, baryton

- Hye-Lin Hur, orgue

- Rundfunkchor Berlin

- Risto Joost, direction

- 1 CD Carus 83.386. Enregistré en la Pauluskirche de Berlin, en 2014.