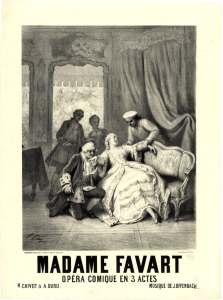

En 1878, soit deux ans avant sa mort, Jacques Offenbach proposait un titre qui ne pouvait être inconnu aux parisiens. Qui ne connaît pas la Salle Favart autrement appelé l’Opéra-Comique? Bien sûr, il y a eu plusieurs salles Favart du fait des incendies mais d’où venait ce nom? Qui était ce fameux Favart? Par cet opéra-comique, Offenbach nous présente non pas un, mais deux Favart. L’héroïne est bien sûr Justine Favart… mais il y a aussi Charles-Simon Favart. Cette œuvre donc, Madame Favart, nous fait connaître de façon romancée les personnages que sont cette grande chanteuse mais aussi le grand dramaturge. Avec cette partition, le compositeur replonge doublement aux sources du style de l’opéra-comique de par les personnages mais aussi de par la musique qu’il écrit. Comme tous les ans, c’est en mai que Oya Kephale nous offre ces pépites que sont les opéras de Jacques Offenbach. Après La Périchole en 2019, Barbe-Bleue en 2022 et Les Brigands en 2023, c’est donc au tour de Madame Favart d’investir le Grand Théâtre Armande Béjart à Asnières. Certes l’ouvrage avait été donné en 2019 à l’Opéra-Comique, mais il est tout de même très rare de pouvoir écouter cette partition. Et d’ailleurs, il faut saluer l’entraide entre l’association Oya Kephale et le Palazetto Bru Zane puisque ce dernier a prêté gracieusement les partitions qui ont servi dans la fosse de l’Opéra-Comique cinq ans auparavant!

En 1878, soit deux ans avant sa mort, Jacques Offenbach proposait un titre qui ne pouvait être inconnu aux parisiens. Qui ne connaît pas la Salle Favart autrement appelé l’Opéra-Comique? Bien sûr, il y a eu plusieurs salles Favart du fait des incendies mais d’où venait ce nom? Qui était ce fameux Favart? Par cet opéra-comique, Offenbach nous présente non pas un, mais deux Favart. L’héroïne est bien sûr Justine Favart… mais il y a aussi Charles-Simon Favart. Cette œuvre donc, Madame Favart, nous fait connaître de façon romancée les personnages que sont cette grande chanteuse mais aussi le grand dramaturge. Avec cette partition, le compositeur replonge doublement aux sources du style de l’opéra-comique de par les personnages mais aussi de par la musique qu’il écrit. Comme tous les ans, c’est en mai que Oya Kephale nous offre ces pépites que sont les opéras de Jacques Offenbach. Après La Périchole en 2019, Barbe-Bleue en 2022 et Les Brigands en 2023, c’est donc au tour de Madame Favart d’investir le Grand Théâtre Armande Béjart à Asnières. Certes l’ouvrage avait été donné en 2019 à l’Opéra-Comique, mais il est tout de même très rare de pouvoir écouter cette partition. Et d’ailleurs, il faut saluer l’entraide entre l’association Oya Kephale et le Palazetto Bru Zane puisque ce dernier a prêté gracieusement les partitions qui ont servi dans la fosse de l’Opéra-Comique cinq ans auparavant!

Comme tous les ans, et comme lors du concert de décembre, les musiciens jouent en faveur d’une association : l’Association Jeunesse Saint-Vincent de Paul. Le but de cette association est d’aider les jeunes du nord-est parisien par des actions d’éducation. Avec l’argent des bénéfices des différents spectacles de la saison, il sera possible d’acheter des instruments de musique pour l’orchestre de l’association et aider ainsi à la formation musicale de ces jeunes. Mais il y a aussi une action de sensibilisation à la musique bien sûr! En retour, l’association aide Oya Kephale en donnant accès à des locaux pour stocker du matériel et faire des répétitions. Un partenariat qui fonctionne donc dans les deux sens!

Mais revenons à cette Madame Favart. Après cette partition, Offenbach proposera seulement deux ouvrages vocaux d’importance : La Fille du Tambour-Major en 1879 puis après la mort du compositeur ce sera bien sûr Les Contes d’Hoffmann! Créé le 28 décembre 1878 aux Folies-Dramatiques, l’opéra-comique sera un grand succès, enchaînant plus de 200 représentations. Il faut dire que la partition comme l’histoire sont très intéressantes et bien construites! Justine est une grande chanteuse et actrice parisienne qui triomphe sur les planches… mais le Maréchal de Saxe a jeté son dévolu sur elle. Amoureuse de son mari l’écrivain Charles-Simon, elle se refuse au maréchal qui, pour se venger, condamne le mari à la Bastille et la femme au couvent. Charles-Simon s’enfuit avant son incarcération et va trouver refuge dans l’auberge de Biscotin à Arras. C’est ici que commence notre histoire. Le Major Cotignac arrive dans la même auberge avec sa fille Suzanne. Ils sont rapidement suivis par Hector de Boispréau qui est épris de Suzanne… qui l’aime en retour. Mais Cotignac ne peut accepter une telle union avec un simple greffier et finit par accepter le mariage à la seule condition qu’Hector obtienne du Marquis de Pontsablé le poste de lieutenant de police, alors qu’une autre candidature est soutenue par Cotignac lui-même. Hector ne peut donc espérer remporter la place… Mais arrive Justine Favart qui s’est échappée de son couvent et est venue rapidement retrouver son mari à Arras. Elle y croise Hector et, touchée par la détresse de son ami (et y voyant une solution pour s’échapper de l’auberge avec Favart), se décide à aller voir le Marquis en se faisant passer pour la femme d’Hector : il semble que les jeunes dames aient un certain pouvoir sur lui! Bien sûr, la rusée Justine réussit et Hector est nommé lieutenant de police. Cela aide non seulement les deux amoureux, mais aussi le couple Favart qui peut ainsi quitter Arras en se faisant passer pour les domestiques d’Hector. Le deuxième acte se passe à Douai chez Hector qui souhaite donner un grand bal pour son installation. Bien sûr, Charles-Simon et Suzanne ne sont pas au courant de ce qu’a fait Justine… mais l’arrivée du Marquis de Pontsablé pose problème! Justine est obligée de prendre la place de Suzanne en tant qu’épouse d’Hector et est donc ainsi courtisée de façon assez lourde par Pontsablé devant un Favart, certes au courant maintenant, mais aussi très jaloux… et l’imbroglio se complique encore plus quand une tante d’Hector doit venir montrer au Marquis la véritable Madame Favart! Justine, prompte à jouer, prend rapidement la place de la vieille comtesse pour dire que les époux Favart sont partis. Mais Pontsablé croise la vraie comtesse en partant. Acculé, Charles-Simon se dénonce… et finalement Suzanne se dénonce aussi en tant que Madame Favart, sauvant ainsi Justine mais aussi la place de son mari Hector. Les deux “Favart” sont envoyés dans le camp du Maréchal de Saxe, où se déroule le troisième acte. Favart doit faire jouer sa pièce La Chercheuse d’Esprit non seulement devant le Maréchal, mais aussi devant le Roi qui est arrivé pour voir la fameuse Madame Favart. Comment faire sachant que Suzanne serait bien incapable de jouer le rôle de Nicette? Mais voici deux colporteurs… qui ne sont autres qu’Hector et Justine! Cette dernière va plaider sa cause au Roi qui lui dit être ravi de pouvoir la voir sur scène… sans pour autant annuler les poursuites à l’encontre des deux Favart. Bien sûr, elle reprend sa place dans la pièce et y triomphe! Pontsablé finit par comprendre la véritable identité des deux couples mais continue à vouloir livrer les époux Favart au Maréchal de Saxe. Arrive un bouquet du roi qui contient différents billets : l’un pour demander la démission de Pontsablé, le deuxième pour nommer Charles-Simon à la tête de l’Opéra-Comique et le troisième pour nommer Justine premier sujet! Tout se termine donc bien dans le meilleur des mondes!

La partition de Madame Favart est assez traditionnelle pour Jacques Offenbach avec des insertions de pièces folkloriques comme l’air de la vieilleuse ou bien sûr les deux colporteurs tyroliens! Les airs des personnages sont assez courts mais cela permet une plus grande fluidité dramatique. On notera bien sûr de nombreuses valses au cours de l’opéra, entrainantes et faciles à mémoriser, mais aussi des hymnes militaires comme souvent… et des chœurs enlevés comme dans les trois finales d’actes. Vocalement, il faut souligner la complexité du rôle de Justine Favart qui non seulement doit assumer un jeu scénique très varié et divers du fait de ses transformations, mais doit aussi passer d’un style à l’autre en très peu de temps! Le chœur est assez souvent sollicité sous différents formats avec par exemple quelques petits ensembles qui peuvent s’isoler et chanter à 5 comme au troisième acte avec les fifres. Partition très intéressante qui se fonde de plus sur un livret fort bien écrit par Alfred Duru et Henri Chivot. L’équilibre, les renversements de situation (à la fin du premier acte on pourrait croire que tout est résolu… mais on en est loin!)… tout permet au compositeur d’écrire des musiques variées mais aussi de tenir le spectateur en haleine!

La mise en scène d’Emmanuel Ménard est assez fidèle à l’époque où se passe l’intrigue. Si durant l’ouverture on peut voir les chanteurs et choristes se préparer pour la pièce dans une atmosphère très contemporaine, la suite de l’opéra n’exploitera pas ce filon et sera très traditionnelle avec des costumes rappelant le XVIIIè siècle, quelques éléments de décors significatifs et une direction d’acteurs très bien réglée. Il est facile avec Offenbach de tomber dans la pantalonnade, mais il n’en est rien ici. Chaque personnage est très bien traité et différencié avec notre couple de jeunes amoureux un petit peu niais mais touchants, un Favart légèrement ridicule mais aussi très humain… et bien sûr la tête pensante Justine Favart particulièrement juste et variée en fonction des situations. Parmi les grandes idées de cette mise en scène, on retiendra cette arrivée finale des six déguisements de Madame Favart permettant à Pontsablé de comprendre qu’il a été roulé d’un bout à l’autre de la pièce. Une autre idée a été d’intégrer comme entracte un extrait de La Chercheuse d’Esprit, opéra-comique en un acte sur un livret de Charles-Simon Favart. Certes cet ouvrage est régulièrement cité dans la partition et est même joué durant le dernier acte (hors scène), mais on peine à voir un grand intérêt musical à ce trio qui nous est proposé. On comprendra l’objectif qui est d’occuper le public durant le changement de décors, mais une pièce plus enlevée comme l’année dernière avec la Tactique du carabinier aurait été au final peut-être plus intéressante! Finalement, la seule chose qui marquera le public sera sans doute le final de cet intermède avec Charles-Simon qui se prend pour Louis de Funès dans La Grande Vadrouille. En tout cas, il faut saluer le travail de tous les participants qui ont cousu les costumes et construit les décors. Le fait de ne pas transposer complique la tâche tant il fallait des costumes complexes et nombreux. Ainsi Madame Favart a sept costumes différents par exemple, allant de la tenue de paysanne à celle de la Comtesse en passant par le tyrolien. Même pour les chœurs, les changements sont très nombreux. On peut imaginer les heures nécessaires pour réaliser tout cela! Travail donc pour les costumes, les chorégraphies, les décors et les lumières!

Acte I : Joseph de Habsbourg-Lorraine (Biscotin), Pierre-Guy Plamondon (Sergent Larose) – © photo @f.demaleissye

Toujours du côté des bénévoles, il faut saluer le travail fait par l’orchestre Oya Kephale qui semble progresser d’année en année sous la baguette de Pierre Boudeville. Le rendu final est vraiment très propre avec seulement quelques rares petits dérapages vraiment minimes. La salle n’aide pas forcément à avoir un équilibre parfait mais les textures et les nuances sont parfaitement rendues. Déjà en décembre leur concert avait montré un jeu impressionnant dans la Première Symphonie de Beethoven et l’on retrouve toutes ces qualités de jeu au service de la partition d’Offenbach. Même des instruments difficiles à dompter sont parfaits ici comme le fameux piccolo! Le chef Pierre Boudeville dirige comme d’habitude une partition assez complète même s’il est dommage d’avoir supprimé deux numéros dédiés à Favart (la chanson de l’échaudé, numéro 10 du deuxième acte ainsi que la romance du numéro 17 au troisième acte). Sa direction reste très vivante et donne à entendre un Offenbach vif et coloré. On retrouve les mêmes qualités chez le chœur d’Oya Kephale qui en plus doit mémoriser une mise en scène assez exigeante! Que ce soit en grand ensemble ou en petit effectif (les petits fifres par exemple!), la qualité des interventions du chœur est assez parfaite, avec des pupitres parfaitement en place musicalement comme scéniquement! Là encore, quel travail chez tous ces grands amateurs qui doivent mener de front un travail, une vie… et cet investissement impressionnant!

Acte I : Joseph de Habsbourg-Lorraine (Biscotin), Marcel Courau (Charles-Simon Favart) – © photo @f.demaleissye

Saluons aussi tous les rôles secondaires, issus pour beaucoup du chœur et se lançant en solistes… Si toutes les voix ne sont pas forcément calibrées pour un grand rôle, toutes tiennent bien leur place et composent des petits portraits bien faits et avec une diction correcte. Car il faut saluer aussi ce travail de diction qui nous permet de comprendre quasiment tout le texte. Et nouveauté pour cette année, le surtitrage permet de renforcer l’accessibilité au spectacle auprès des personnes peu familières de la diction lyrique (notamment dans les grands ensembles où plusieurs lignes de texte se superposent).

Biscotin est un rôle qui n’intervient finalement que peu et uniquement au premier acte. La voix du jeune Joseph de Habsbourg-Lorraine est assez claire pour un rôle créé par la basse Jean-Baptiste Octave. Mais la voix passe bien et le personnage plus jeune fonctionne parfaitement! Déjà présent l’année dernière dans le rôle de Pietro dans Les Brigands, Daniel Ladaurade s’impose plus facilement en Major Cotignac, père un petit peu ridicule, mais au grand cœur puisqu’il se laisse assez rapidement convaincre de céder aux amours de sa fille. On ne sait si, comme le créateur François-Louis Luco, notre Cotignac a aussi mis la main aux costumes (Luco était le costumier pour la création) mais toujours est-il que Daniel Ladaurade semble bien à l’aise avec le personnage. Dernier personnage de caractère, le Marquis de Pontsablé a plus à chanter et à jouer. Édouard Charles Maugé créa le rôle en 1878 et semble avoir été un habitué du Théâtre des Folies-Dramatiques. Difficile d’aller plus loin qu’une liste des créations pour ce chanteur qui passa quelques années au théâtre non lyrique. Frédéric Ernst fait de Pontsablé un noble totalement dévergondé qui n’a plus de limites. Il manque sans doute un peu de nuances tant théâtrales que musicales pour réussir à intégrer ce personnage avec les autres de la troupe.

Passons maintenant au jeune couple d’amoureux. Hector de Boispréau a été créé par un chanteur désigné comme un tenorino et nommé Simon-Max. On peut donc supposer que la voix était assez légère et juvénile. Tout comme le reste de la distribution, ce ténor s’est spécialisé dans les opéras légers, opéra-comiques comme opérettes… S’il était âgé de 31 ans lors de la création, ce n’est sûrement pas le cas de Gabriel de Masfrand qui semble beaucoup plus jeune, renforçant l’image du jeune soupirant! Son Hector respire la simplicité et il joue parfaitement le jeune premier qui subit les évènements. Vocalement il se tire remarquablement de sa partie avec une très belle romance au début du deuxième acte. Si le bas de la tessiture sonne peu, le haut est superbement projeté et timbré avec beaucoup de douceur et de jeunesse. L’amoureuse Suzanne a été créée par la très jeune Conchita Gélabert. Là encore chanteuse qui ne se sera produite que dans des pièces légères, elle devait avoir aussi une voix assez agile et délicate mais l’on n’en sait pas beaucoup plus. Charlotte Ferraroli se tire magnifiquement des différents airs de la partition. La supplique à son père au premier acte est pleine d’une grâce virginale mêlée d’un petit peu de piquant! De même pour ses couplets du troisième acte où la jeune femme se révèle moins innocente et pure que l’on pourrait penser. Le soprano de Charlotte Ferraroli est parfaitement timbré avec un aigu qui tinte magnifiquement. Passé un petit stress perceptible au début de la représentation, elle réalise un sans-faute et touche par la finesse du chant et la beauté du timbre.

Acte II : Amandine Lavandier (Justine Favart), Frédéric Ernst (Marquis de Pontsablé) – © photo @f.demaleissye

Aucune information ou presque sur le créateur du rôle de Favart. Le nommé Lepers a chanté pendant au moins quinze ans aux Folies-Dramatiques et toujours des rôles comiques. Ici nous retrouvons un habitué d’Oya Kephale : Marcel Courau, qui avait composé un Popolani très drôle dans Barbe-Bleue. Il renouvelle la même prestation ici avec un jeu dévastateur! Son Favart brûle les planches, occupe l’espace et se montre à la fois ridicule et touchant. Son entrée pleine de drame est rapidement remplacée par cette joie de vivre qui correspond si bien à Favart. Si le personnage est très présent, il réussit à parfaitement s’intégrer dans les scènes sans écraser ses partenaires, créant une belle complicité. La voix parlée est parfaitement projetée et le texte idéalement interprété. Pour ce qui est de la partie chantée, il se tire très bien de ce rôle tout de même assez exposé même si l’on ressent quelques tensions dans les moments où la voix est poussée dans ses retranchements.

Acte III : Gabriel de Masfrand (Hector de Boispréau), Charlotte Ferraroli (Suzanne) – © photo @f.demaleissye

Juliette Simon-Girard connaissait sans nul doute parfaitement l’histoire de Justine Favart avant de créer le rôle sur scène. Fille de Caroline Girard (engagée comme Dugazon en 1863 à l’Opéra-Comique), elle devait baigner dans ce répertoire de la salle Favart… Elle se maria de plus avec Simon-Max qui créa en même temps qu’elle le rôle d’Hector. Les deux époux se sont rencontrés lors de la création des Cloches de Corneville de Robert Planquette en 1877, puis en 1879, mère, fille et gendre se retrouveront pour la création du dernier ouvrage léger d’Offenbach, La Fille du Tambour Major. Une histoire de famille donc! Nous pouvons écouter des enregistrements de Juliette Simon-Girard qui grava quelques airs d’Offenbach entre autres pièces.

Madame Favart, « Ronde des Vignes », par Juliette Simon-Girard. Enregistré en 1903.

Bien sûr, ces enregistrements de 1903 (soit vingt-cinq ans après la création de Madame Favart) et la précarité du son ne nous permettent pas d’entendre l’état de la voix de l’époque de la création mais ce que l’on écoute est très intéressant car il est rare d’avoir des témoignages de créateurs de cette époque! On y entend justement l’air de la joueuse de vielle et le type de personnage qu’elle dessinait sur scène, avant d’alterner entre la femme d’Hector et une servante, une vieille Comtesse… tout cela devait se traduire non seulement dans le jeu et les dialogues, mais aussi dans le chant. C’était sans doute l’un de ses grands talents. Amandine Lavandier possède une voix de mezzo-soprano assez claire et légère, parfaite pour personnifier Justine Favart. Au fur et à mesure des numéros chantés, on découvre une voix bien timbrée à l’aigu solide et à la technique aisée. Certains airs comme celui où elle raconte la rencontre avec le Roi demandent même une certaine virtuosité. On ne peut que rendre les armes devant un chant aussi expressif, intelligent et beau. L’autre facette de la performance est aussi très bien menée. En effet, dès son entrée sur scène et même dans les dialogues, elle s’impose avec les mêmes qualités d’interprétation que la partie chantée tout en y ajoutant encore plus de nuances. On retiendra par exemple la scène face à un Pontsablé brutal alors qu’elle joue avec finesse et intelligence… et finit par un faux évanouissement de la plus belle eau! Chacune de ses interventions parlées est superbement variée et jouée, toujours avec ce qu’il faut de dérision sans aller trop loin, toujours fine et virevoltante. Toute sa prestation est impressionnante. Elle forme avec Marcel Courau un couple parfaitement assorti.

Acte III : Amandine Lavandier (Justine Favart), Marcel Courau (Charles-Simon Favart) – © photo @f.demaleissye

Quel plaisir de retrouver tous les ans Oya Kephale! Cette Madame Favart qui avait été donnée en 2019 à l’Opéra-Comique est un formidable opéra-comique où Offenbach recycle bien certaines recettes mais tout est parfaitement composé et organisé pour un moment de bonne humeur généralisé. Le livret lui donne motif à de bien belles idées et l’on ressort comme toujours avec des mélodies qui trottent dans la tête! Et il faut le répéter : les solistes, le chœur et l’orchestre d’Oya Kephale sont tellement impliqués après des mois de répétitions, de construction de décors, de fabrication des costumes. L’énergie de tous est bien visible ainsi que l’enthousiasme! Maintenant, on attend l’annonce du programme de l’année prochaine…

- Asnières-sur-Seine

- Grand Théâtre Armande Béjart

- 17 mai 2024

- Jacques Offenbach (1819-1880), Madame Favart, Opéra-Comique en 3 actes et 4 tableaux

- Mise en scène, Emmanuel Ménard ; Costumes, Marie Leclerc ; Décors, Juliette Peigné ; Chorégraphies, Mathilde Colas ; Création lumières, Anne Frémont ; Assistante à la mise en scène, Audrey Garcia-Santina ; Assistant à la direction musicale, Guillaume Roy ; Chef de chant, Laurent Amourette

- Justine Favart, Amandine Lavandier ; Charles-Simon Favart, Marcel Courau ; Suzanne, Charlotte Ferraroli ; Hector de Boispréau, Gabriel de Masfrand ; Marquis de Pontsablé, Frédéric Ernst ; Le Major Cotignac, Daniel Ladaurade ; Biscotin, Joseph de Habsbourg-Lorraine ; Sergent Larose, Pierre-Guy Plamondon ; Babet, Faïrouz Feddal ; Jeanneton, Blandine Jenner ; Jolicoeur, Charles Decoux ; Sans-Quartier, Laurent Boitouzet ; Larissole, Théo Le Masson ; Nicette, Myriam Baconin ; Madame Madré, Marie-Christine Glatard ; Monsieur Subtil, Jean-Baptiste Dervillers

- Chœur et Orchestre Oya Kephale

- Pierre Boudeville, direction